En 2018, l’Observatoire des politiques culturelles (OPC) publie sa revue titrée Tiers-lieux culturels, un modèle à suivre ? À l’interrogation se proposent de répondre une douzaine d’experts, issus du mouvement tiers-lieux et des politiques culturelles. Parmi eux, Raphaël Besson propose dans son article « Les tiers-lieux culturels : chronique d’un échec annoncé » d’analyser comment de nombreux lieux culturels sortent, peu à peu, d’une logique d’équipement, pour repenser leurs modes de médiations, endosser d’autres fonctions, s’ouvrir à d’autres pratiques culturelles et s’intégrer davantage à leurs territoires d’ancrages. Quant à l’auteur du présent article, avec « Tiers-lieux culturels : nouveaux modèles ou stratégies d’étiquette ? », il inscrit le jeune mouvement dans une perspective plus longue de politiques culturelles, remontant aux lieux intermédiaires et indépendants, friches culturelles et autres territoires de l’art afin de savoir si les promesses des tiers-lieux culturels s’avèrent effectives ou simple tour de passe-passe sémantique.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Selon le recensement de 2023 de France Tiers-Lieux, 51 % d’entre eux proposent des activités culturelles quand 31 % se définissent comme des tiers-lieux culturels ou lieux intermédiaires ou indépendants. Entre inspiration et crispation, l’objet tiers-lieu ne laisse pas le monde de la culture indifférent. S’il s’agit de replacer ce phénomène dans une perspective historique plus longue et, à fortiori, celle des nouveaux territoires de l’art qui, de l’aveu de Fabrice Lextrait dans son rapport F. Lextrait, Friches, laboratoires, fabriques, squats, projets pluridisciplinaires… Une nouvelle époque de l’action culturelle : rapport à M. Michel Duffour, Secrétaire d’État au patrimoine et à la décentralisation culturelle, mai 2001. de 2001, ont connu ce même balancier attirance/répulsion « Nous avons eu à la fois des initiatives publiques pour accélérer le mouvement et le réprimer. Nous avons eu à la fois des coproductions avec les institutions culturelles et un mépris caractérisé. Nous avons eu à la fois dans la presse des incantations en faveur du mouvement et des ignorances ségrégationnistes. » Fabrice Lextrait, interviewé dans le cadre de la rédaction de cet article le 3 février 2025., il est aussi question d’appréhender ce que recèle cet intérêt des politiques culturelles pour l’objet tiers-lieux. En quoi le mouvement tiers-lieu est inspirant pour nombre d’équipements culturels ?

Nous y répondrons en explorant les promesses qu’ils portent ou semblent porter et, en creux, ce que cela raconte des actuels manques, désirs et besoins des équipements culturels. Comment ces derniers peuvent avoir à butiner dans le mouvement tiers-lieu, pour repenser leurs pratiques en 2025, au prisme d’enjeux sociétaux et culturels actualisés par les transitions, le climat politique ambiant et le futur incertain des politiques culturelles ?

Les promesses des tiers-lieux ?

Les tiers-lieux ont le vent en poupe dans les politiques culturelles, en témoignent la tribune de Fabrice Raffin en février 2022 dans Libération (« Des tiers-lieux pour une nouvelle politique culturelle ? ») ou la note initiée par la sénatrice PS Sylvie Robert en 2024 avec la Fondation Jean Jaurès (« Quelle politique publique en faveur des tiers-lieux culturels en milieu rural ? »). Deux exemples parmi la myriade d’autres signaux faibles d’un intérêt grandissant du monde de la culture pour les tiers-lieux : le ministère de la Culture organise depuis deux années consécutives des visites de tiers-lieux avec des délégations internationales, met à l’agenda du Forum Entreprendre dans la Culture de nombreux modules dédiés aux tiers-lieux, emploie le vocable dans son appel à projets « Quartiers culturels créatifs » ou rejoint avec la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à démocratie culturelle (DG2TDC) le groupement d’intérêt public France Tiers-Lieux pour penser les politiques publiques dédiées aux tiers-lieux culturels, tandis que des collectivités territoriales ou encore l’Institut français se font accompagner pour reconsidérer leur mode de fonctionnement depuis les tiers-lieux. À l’instar de la médiathèque de la Gare de l’Utopie dans le Parc du Livradois-Forez ou encore la scène nationale Malraux à Chambéry, des équipements s’hybrident avec des démarches de tiers-lieux, contribuant à refondre leur mode d’adresse, dans la continuité des expérimentations des bibliothèques troisième-lieu quand des équipements naissants – tels les Ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil – invoquent le tiers-lieu comme source d’inspiration voire modèle. De leur côté, des professionnels de la culture passent de l’institution aux tiers-lieux, dans un sens comme dans l’autre, avec de plus en plus d’agilité, signe que les deux référents ne se renvoient pas dos à dos mais jouent de leurs complémentarités.

Un déclencheur ? « La crise du Covid-19 a eu un effet loupe et a montré l’importance des lieux physiques propices à la rencontre, à la convivialité, le besoin d’espaces d’hyperproximité et de lien social », souligne Alice-Anne Jeandel, responsable de l’animation des communautés professionnelles à l’OPC. Pour Juliette Kaplan, directrice du pôle développement et relations extérieures de Mixt (Nantes), cet intérêt pour les tiers-lieux naît de la nécessité d’un renouvellement de méthodes et du constat de l’essoufflement d’un certain modèle de l’institution culturelle : « Les critiques que l’on se faisait à nous-mêmes sur nos lieux de spectacle vivant nous incitaient à élargir nos visions et à profiter de ces temps de travaux et de réflexion sur le projet d’équipement pour benchmarker, se former, et nous inspirer d’autres méthodes de travail, dont celles éprouvées par les tiers-lieux, afin d’augmenter notre compréhension de ce que nous étions en train de faire. » Les tiers-lieux apparaissent alors pour beaucoup comme un nouvel horizon pour penser des formes culturelles plus contributives et participatives, s’articulant à des modes de gouvernance plus ouverts, associant une diversité de parties prenantes, hybridant usages et publics, faisant le choix de la chronotopie (plusieurs fonctions pour un même espace selon la temporalité) et de l’intensité d’usage, et élargissant ainsi leurs sources de financement.

Parmi les potentiels que les tiers-lieux sont prêts à faire éclore : une culture transitive, en prise avec l’époque, la mise en œuvre des droits culturels, des programmations résolument tournées vers l’émergence, une certaine agilité organisationnelle, une approche située et contextuelle, et leur capacité à adosser aux pratiques culturelles des espaces-temps de vie quotidienne, de rencontre et de convivialité, permis notamment par la pluralité des postures possibles pour les personnes les fréquentant (tantôt public d’un concert, tantôt contributeur au sein d’un chantier participatif, demain membre d’un groupe de travail thématique). Enfin, et surtout, ils ouvrent une piste pour le renouvellement des publics et une lutte contre l’érosion des pratiques culturelles diagnostiquées par nombre d’institutions culturelles.

Des promesses en écho avec celles qu’incarnaient, trois décennies plus tôt, les nouveaux territoires de l’art tels que décrits par Fabrice Lextrait lorsqu’on lui demandait à quels titres ces « lieux-tiers » questionnaient alors le monde institutionnel de la culture : « Ce que les friches, les tiers-lieux culturels ont cultivé et doivent continuer à cultiver est le principe de cette permanence artistique qui peut garantir, en fonction de chaque contexte (géographique, temporel, culturel), la capacité de production des parcours artistiques. Le deuxième élément est bien sûr la nature des publics et des populations, mobilisés par les nouveaux territoires de l’art. Des “loulous” Les mots et l’utopie – Armand Gatti. Hommage. Radio Grenouille, 2017. acteurs associés à des spectacles, aux “raveurs” des premières Utopia, des migrants en cours de langue aux tout-petits des crèches, des publics de restaurants, aux auditeurs de radios libres, les nouveaux territoires de l’art ont montré que les fondements de l’action culturelle étaient vivants et qu’ils incarnaient une utopie concrète pouvant essaimer, mais surtout un cadre d’utopie concrète permettant à chaque territoire de générer ses propres modèles Entretien avec Fabrice Lextrait le 2 mars 2025.. »

Ce cadre, capable d’essaimer en se fondant dans les singularités des territoires d’ancrage, relève ainsi moins d’un modèle que d’une « méthode tiers-lieux ». Au nombre de ses principes d’action : une programmation ouverte – voire une non-programmation – pour laisser émerger les usages au fil du temps. Les espaces deviennent alors des outils au service de la vie locale, accompagnés par des équipes qui facilitent ces dynamiques, comme le résume bien l’expression de « régie des possibilités locales », employée par l’association Yes We Camp. Cette approche repose sur l’acceptation de l’incertitude, la place laissée à l’expérimentation sans craindre l’erreur, et une capacité constante à ajuster le projet en fonction du contexte. Elle s’accompagne d’une attention partagée au lieu dans une logique de contribution collective. Des formes d’organisations et de gouvernance ouvertes donnent place et voix à la diversité des usagers et des usages. Enfin, en pariant sur l’intensification de ces derniers et sur la chronotopie, la capacité à hybrider les activités permet une diversification des publics, des modes d’appropriation comme des ressources au sein de modèles socio-économiques propices à des péréquations vertueuses.

Le tiers-lieu : horizon d’attente ou symptôme ?

Des promesses qui font programme et disent en creux le désir de refonte des modes d’intervention depuis l’institution culturelle, tant pour les services de collectivités qui veulent créer (ou réhabiliter) par le biais d’une commande politique un nouveau lieu sur leur territoire, avec l’envie de décloisonner et de partir des usages, que pour les professionnels des structures culturelles et artistiques qui s’intéressent à la transformation du projet, aux différentes formes d’organisations, aux modèles économiques, à la gouvernance, en recherche de nouvelles manières de faire, alternatives aux fonctionnements traditionnels. Ainsi s’inspirer de l’objet tiers-lieux permet de faire évoluer les organisations elles-mêmes et le travail vers des formes plus collaboratives. Ou le tiers-lieu comme vecteur d’accompagnement au changement et d’extension du référentiel des politiques culturelles au prisme de la réciprocité entre lieu culturel et son territoire et l’émergence d’instances participatives autour des programmations.

Le tiers-lieu, modèle d’inspiration, se fait aussi le révélateur d’un certain climat des politiques culturelles actuelles, ainsi que des doutes et aspirations des équipes des institutions et équipements culturels confrontés aux enjeux quotidiens, ou s’essayant à la prospective. Ainsi peut-on se poser la question : de quoi cet intérêt pour les tiers-lieux est-il le symptôme dans les politiques culturelles ? Pour Alice-Anne Jeandel, cet aveu est multifactoriel, transverse et éminemment politique : « Les acteurs culturels s’interrogent beaucoup sur les enjeux de transition, de renouvellement des publics et les tiers-lieux sont des modes de faire qui peuvent aider à repenser les lieux quand les institutions se heurtent à des enjeux de gouvernance, de participation, de relation au territoire, et des modèles économiques fragilisés… La question des transitions est par nature transversale. Les tiers-lieux peuvent nous aider à relever les défis des transitions sociétales et à remettre les lieux culturels au centre de la société et de ses enjeux. » Au-delà du renouvellement des publics ou de l’hybridation des modèles économiques, c’est donc la question du sens de la culture qui se joue dans cet horizon tiers-lieu : la prise en compte du territoire, la mixité des usages, l’implication des parties prenantes, des formes de redistribution du pouvoir avec des gouvernances plus ouvertes et, de façon sous-jacente, le criant besoin de « faire évoluer le modèle de l’institution qui est à bout de souffle » dans un secteur marqué par l’affaiblissement du service public culturel, le vieillissement des publics, la verticalité de l’adresse des formes artistiques et culturels (selon une logique d’offre), la monofonctionnalité des espaces, et l’inertie organisationnelle peu encline aux changements.

Pour Stéphanie Béziau, directrice de la culture de la Ville de Rezé (44), le mouvement tiers-lieu est autant source d’inspiration que miroir déformant pour les équipements culturels : « Le tiers-lieu correspond à la nécessité d’intégrer ces modes opératoires nouveaux pour repenser le service public de la culture à l’heure où l’on ressent un essoufflement des formes descendantes et, en face, l’émergence de projets culturels plus ancrés, plus sobres également. Si l’on ne fait pas ce virage, nos équipements culturels vont être remis en question. Mais cela n’est pas simple avec les équipes, il faut prendre le temps nécessaire pour changer de curseur et aider toutes les parties prenantes à prendre les choses à bras-le-corps et, surtout, se sentir légitime à le faire. La démarche itérative et expérimentale des tiers-lieux peut constituer un changement de paradigme brusque, mais peut aussi correspondre pour les équipes à un ressenti de perte d’expertise et perte de sens. L’autre risque est de “faire tiers-lieu” comme une injonction que l’on ne questionne plus, en perdant les intentions initiales, et nos horizons communs. »

Repenser les politiques culturelles depuis les tiers-lieux ?

Alors, comme l’appellent de leurs vœux Fabrice Raffin ou Sylvie Robert, faut-il construire une politique culturelle depuis les tiers-lieux, devenus, depuis 2017, « un modèle à suivre » ? Ou repenser les institutions culturelles depuis les expérimentations menées par ces tiers-lieux, en faveur d’une culture transitive, transsectorielle, usant de la chronotopie, de logiques contributives et de formes de gouvernance plus ouvertes ? Il s’agit en tout cas de ne pas opposer tiers-lieux et équipements culturels et de sonder leurs complémentarités L’étude menée par le collectif de recherche Cluster 93 en Île-de-France montre bien comment tiers-lieux et équipements sont partis d’un même continuum tant dans les trajectoires des artistes que dans les usages des publics.. Le piège principal consiste à voir dans les tiers-lieux un modèle générique de sortie de crise https://shs.cairn.info/revue-nectart-2022-1-page-96?lang=fr&tab=sujets-proches, à moindres frais lorsque ceux-ci démontrent que l’on peut faire beaucoup avec peu (notamment par leur capacité à diversifier les sources de financement), et ainsi niveler par le bas le service public de la culture. Un autre risque serait que les politiques culturelles prennent un virage low cost, en s’inspirant des tiers-lieux uniquement pour leur capacité à inventer de nouveaux modèles économiques dans un contexte budgétaire contraint – au détriment des conditions déjà précaires dans lesquelles ces lieux et leurs équipes évoluent.

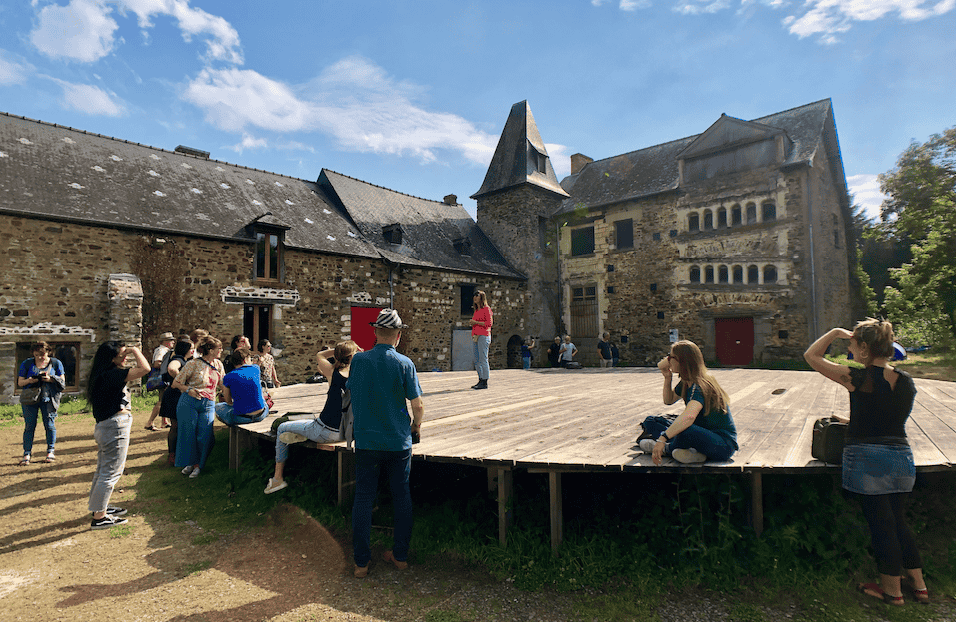

Un défi bien identifié par Eléonore Havas, coordinatrice du tiers-lieu La Basse Cour dans l’ancienne ferme du château de la Prévalaye à Rennes : « Il ne s’agit surtout pas, en matière de politique publique, de défendre une baisse de ressources pour les institutions culturelles qui ont par ailleurs besoin de davantage de moyens pour faire évoluer leurs modèles vers les droits culturels et d’autres types de médiation. La proposition portée par les tiers-lieux doit être complémentaire. À Rennes, le tissu territorial qui se met en place entre des tiers-lieux comme La Basse Cour ou l’Hôtel Pasteur et des institutions comme Les Champs Libres, permet de substituer à un registre concurrentiel celui de la solidarité, de la complémentarité, et d’un plaidoyer commun. »

Un débat qui résonne avec ceux contemporains du rapport Lextrait en 2001, selon ce dernier : « L’instituant qu’incarnent les nouveaux territoires de l’art n’a jamais été contre l’institué des institutions culturelles. Je dirais même qu’instituant et institué ressentent aujourd’hui encore plus qu’il y a trente ans de nécessaires alliances contre la domination du marché et de l’économie du libre-échange, hélas de plus en plus souvent incarnée dans certaines de nos politiques publiques. Ce qui s’est généré depuis trente ans doit se cultiver dans le champ d’un instituant transversal qui n’est pas la marge, mais le centre de nos problématiques d’évolution, et/ou de révolution de systèmes. Friches, tiers-lieux, NTA, ne doivent pas être un alibi du système, ne doivent pas être la marge. Ils doivent être le ferment, l’accélérateur du mouvement, de la refondation des institutions. » Il s’agit alors, comme le programme la formation de l’OPC « Réinventer les équipements culturels à l’heure des tiers-lieux », de butiner dans chaque modèle en présence pour esquisser les contours des lieux culturels de demain, au service des transitions, dans un rapport de réciprocité pouvant par ailleurs s’appuyer sur la mobilité de plus en plus présente de travailleurs de la culture passant de l’un à l’autre et contribuant à hybrider les référentiels.

Pour aller plus loin :

- https://observatoire.francetierslieux.fr/quels-lieux-entre-politique-culturelle-et-pensee-politique-de-la-culture/

- https://observatoire.francetierslieux.fr/les-droits-culturels-en-lieux/

- https://observatoire.francetierslieux.fr/relire-rapport-lextrait-en-2022/

-

M.-P. Bouchaudy, F. Lextrait, Un abécédaires des friches, laboratoires, fabriques, squats, espaces, intermédiaires, tiers lieux culturels, Paris, Sens & Tonka, 2023.

-

O. Hamant, De l’incohérence, Paris, Odile Jacob, 2024.