Dans quelle ville voulons-nous vivre ? C’est par cette question qu’a débuté l’enquête menée par des habitants réunis au sein du collectif Droit à la ville Douarnenez. Une recherche-action entreprise en réaction au « lissage » progressif de leur ville en carte postale touristique, au détriment du patrimoine côtier et d’un accès au logement. Dans l’ouvrage qu’ils ont composé à plusieurs voix se fait entendre la revendication d’une communauté déterminée à porter la vision d’un tourisme moins excluant et inégalitaire. En voici quelques extraits publiés avec l’aimable autorisation des éditions du commun.

Article paru dans L’Observatoire no 61, décembre 2023

Le livre Habiter une ville touristique Collectif Droit à la ville Douarnenez, Habiter une ville touristique. Une vue sur mer pour les précaires, éditions du commun, Rennes, 2023. que notre collectif a publié aux éditions du commun est le fruit d’un travail de recherche-action, un travail d’enquête mené par ou avec des personnes extérieures au champ académique mais faisant partie du terrain d’étude et qui vise à transformer la réalité observée. Ici, en l’occurrence, des habitant·es qui veulent comprendre ce qui arrive à leur ville et souhaitent agir, faire agir sur son devenir. Ce travail a commencé pendant l’été 2018, quand l’Abri du marin, grand bâtiment donnant sur le port du Rosmeur, construit pour servir de foyer aux marins en escale, et devenu par la suite le siège de la revue maritime Le Chasse-marée – un édifice emblématique en cela de la trajectoire d’une ville du travail de la mer vers le travail de la mémoire –, fut racheté afin d’être transformé en centre international d’art numérique. La presse locale s’est exaltée avec une communication agressive de ce projet privé qui venait « donner un coup de pied dans une ruche assoupie » et qui, déjà, faisait la conquête de quelques opportunistes emporté·es par ce rêve de dynamisme au point d’y voir l’arrivée « du Messie « Douarnenez. Maison des lumières : un projet sous tension », Le Télégramme, 31 août 2018. ». C’était un coup d’envoi. Les années qui ont suivi nous ont mis la fièvre. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer, comme prévu, que ce projet médiatique était autant une coquille vide « Elle suspend la vente de l’Abri du marin et tend la main à la mairie », Le Télégramme, 6 août 2021. qu’un prétexte à la spéculation « À Douarnenez, avis de tempête autour de l’Abri du marin », Le Télégramme, 12 août 2021.. Acheté 290 000 euros en 2018, l’Abri du marin est remis en vente 900 000 euros trois ans plus tard sans grands travaux effectués « L’Abri du marin de Douarnenez est de nouveau en vente », Le Télégramme, 29 juillet 2021.. Le port du Rosmeur, façade touristique de la ville, fut rénové, redessiné, minéralisé, nimbé de lumières bleues par un artiste bien coté qui vécut jadis à Douarnenez. Les architectes des bâtiments de France cherchèrent à imposer un nuancier de blanc « typique de bord de mer » aux façades colorées du Rosmeur, les cafés du port durent harmoniser l’esthétique de leurs terrasses. Les élu·es aménageaient la carte postale et encourageaient le marché à faire main basse sur la ville. Un ancien gymnase a été démoli pour devenir Ker Cachou, un projet de logements haut de gamme, l’usine Supergel rachetée pour y installer des lofts et un espace de coworking, et les travaux commencent aujourd’hui dans une colonie de vacances appelée à devenir le domaine Petra Alba (pierre blanche en latin), site luxueux réservé à quelques touristes et résident·es secondaires qui profiteront d’une piscine chauffée et de cabanes de style norvégien avec parement en granit. En juin 2018, Le Télégramme prédisait déjà une ville en bonne voie pour « retrouver son lustre d’antan ». Nous faisions un autre pronostic, un autre constat. Celui d’une ville qui se construit sans ses habitant·es. Un soir d’octobre, réuni·es à quelque 250 personnes dans la salle des fêtes, nous nous demandions : « Dans quelle ville voulons-nous vivre ? ». C’est à partir de cette question que s’est constitué le collectif Droit à la ville.

Nous ne sommes pas un collectif opposé au tourisme, degemer mat « Bienvenue » en breton (expression largement utilisée dans les communications publicitaires de la région)., à Douarnenez. Nous sommes en revanche opposé·es au devenir touristique de la ville, à cette idée que cette économie sauverait une ville qui n’aurait guère d’autres possibilités pour sortir de ce destin-déclin, de ce marasme économique qui faisait la trame des représentations de Douarnenez dans l’imaginaire collectif. Dans les années 1940, il y avait plus de 20 000 Douarnenistes. La ville en compte aujourd’hui quelque 14 000 et chaque recensement dit combien ce nombre s’érode. Nous avons commencé ce travail de recherche avec cet apparent paradoxe : dans une ville dont la population stagne ou diminue, les espaces à vendre ou à louer gagnent en valeur. Qu’il soit de plus en plus cher et difficile d’habiter dans une ville plus pauvre que la moyenne, voilà une forme singulière de déclin. La réunion publique organisée en 2018 réunit des habitant·es opposé·es au seul espoir d’une économie du tourisme qui viendrait remplacer celle de la pêche. Pourtant, dans ces années de crise, quand la pêche est partie vers les langoustes des mers chaudes, avant de presque quitter la ville et que la criée fut sauvée in extremis de la fermeture, Douarnenez a continué d’attirer des habitant·es. Quand, à Rome, Angkor Vat ou Teotihuacán, un empire s’effondre et laisse ses monuments en ruine, la période qui suit, celle qui précède l’empire suivant, n’est pas une période vide. Après Rome, il restait toujours les Romains. Ces trente dernières années, Douarnenez vivait, malgré tout, et pas si mal. La ville a même connu un essor associatif et culturel qui a marqué durablement les traditions locales et les sociabilités du centre-ville. Dans son lent déclin, elle a gagné un festival de cinéma renommé et des fanfares déterminées à faire du reuz En breton : « du bruit, de l’agitation, du bordel ». ; la ville est réputée pour son très carnavalesque mois de février et pour son patrimoine vivant. Depuis un bistrot animé toute l’année, on peut voir Douarnenez danser. Ce n’est pas pour rien que les promoteurs immobiliers vantent l’authenticité de la cité Penn Sardin, ni que les touristes la trouvent animée et vivante. Dans ses années de crise, Douarnenez était accueillante et hospitalière. Elle savait attirer et elle savait retenir.

Le patrimoine à l’assaut du logement ouvrier

Les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) ont été créées à la fin des années 1970 et visent à définir un mode de gestion des sites d’intérêt patrimonial, en accord avec l’État et les collectivités locales. Leur objectif est de mettre en valeur des quartiers et des sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique. Une fois votées, les recommandations inscrites dans les règlements de la ZPPAUP peuvent s’imposer aux sites remarquables relevés dans l’étude et sur le plan local d’urbanisme voté par les communes. Elles s’imposent aussi dans les permis de construire de n’importe quel bâtiment compris dans le périmètre d’intervention.

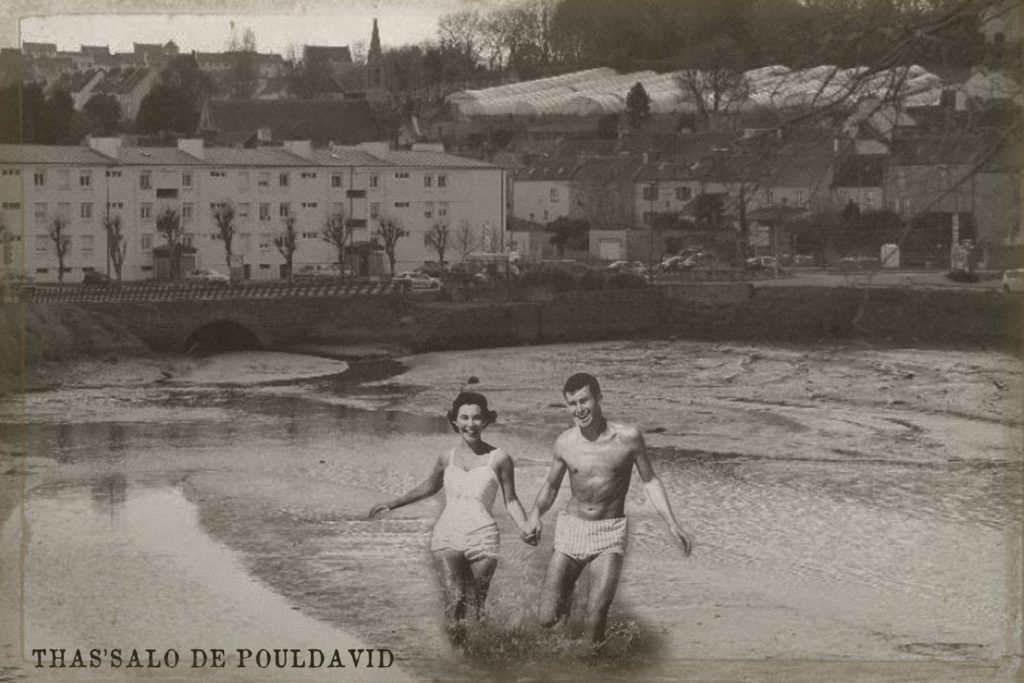

L’AVAP Aire de valorisation architecturale et patrimoniale. En droit de l’urbanisme français, une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP ou AMVAP) est une servitude d’utilité publique ayant pour objet de « promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces ». Les AVAP ont été instituées par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 en remplacement des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). remplace l’ancienne ZPPAUP au milieu des années 2010, avec les mêmes objectifs mais en y ajoutant un diagnostic environnemental. En 2011, les architectes à l’origine du rapport de présentation de l’AVAP à Douarnenez s’attardent sur les ensembles de logements collectifs construits à partir des années 1950. Concernant l’ensemble HLM de Pouldavid, le rapport conclut que les immeubles « perturbent l’esthétique », et que leur construction est une « erreur d’autant plus dérangeante qu’elle se situe dans un lieu stratégique », l’axe touristique Quimper-Audierne. Quant aux immeubles surplombant la plage des Dames, ce sont des « constructions hors d’échelle en frange littorale ». Dans son rapport, les logements collectifs des années 1950 et 1960, construits en bord de mer, y sont considérés comme « sans rapport avec le bâti proche Cette critique n’est pas faite aux quelques « demeures de maîtres » insérées entre les collectifs populaires du littoral. », et doivent faire l’objet d’études architecturales spécifiques pour en « réduire la volumétrie ». Si l’on parcourt le plan de règlement de l’AVAP dans lequel les bâtiments sont classés en plusieurs catégories (monument historique, bâtiment remarquable à conserver, bâtiment sans intérêt patrimonial, etc.), la conclusion est encore plus nette. L’ensemble HLM surplombant la plage des Dames et tous les immeubles d’habitations populaires qui les entourent sont classés dans une autre catégorie, celle des « bâtiments en rupture dont le remplacement est souhaitable ». Ces documents, loin de se limiter à un rôle d’analyse patrimoniale, participent à la production de représentations nouvelles sur l’urbanisation industrielle et sur les ensembles ouvriers construits dans le passé. Ils orientent les budgets et les politiques de rénovations urbaines de la ville sur des zones d’intérêts patrimoniaux et touristiques, sans considération pour l’histoire, ni même pour la fonction sociale de ces logements, l’enjeu touristique sur le littoral primant toujours sur l’usage et les besoins.

Loin d’être neutre, le patrimoine est une construction historique et sociale. Le processus de patrimonialisation relève d’un con0it entre groupes sociaux et individus sur ce qui mérite d’être protégé et ce qui peut être « remplacé ». Les intérêts des élites locales, des aménageurs et des acteurs économiques en attente de rentabilité peuvent produire des politiques de patrimonialisation qui dépossèdent les résident·es de l’usage de leurs lieux et amplifient les effets ségrégatifs inhérents aux processus urbains contemporains.

Dans le cadre de la rénovation complète du port du Rosmeur, livré en 2018, une lutte est engagée par une association de plaisanciers contre les élu·es. Douarnenez Communauté, à l’initiative des travaux, demande la destruction de la cabane des plaisanciers installée depuis plus de quarante ans. Pour se conformer à la nouvelle « charte esthétique » validée par l’architecte des Bâtiments de France, les élu·es refusent qu’à la suite des travaux la cabane en bois soit remise en place. Ils s’opposent aussi à la présence des racks en métal, pourtant indispensables au rangement des annexes permettant de rejoindre les bateaux au mouillage. Pour Erwan Le Floch, président de Douarnenez Communauté au moment des faits, la chose est claire. Sans faire état d’une solution alternative il affirme que « les annexes doivent disparaître du futur trottoir « Rosmeur. Henri fait de la résistance », Le Télégramme, 2 novembre 2018. ». Concernant la cabane, bureau de l’association des plaisanciers, le remplacement est trouvé par le président de la communauté de communes : il propose de les reloger à seulement vingt mètres, dans l’ancien local à poubelles du HLM de la Glacière. Plus globalement, c’est l’existence même d’une gestion associative du port qui est remise en cause depuis 2018. Dans un objectif d’harmonisation de l’offre d’accueil des plaisanciers des ports répartis entre Douarnenez et Concarneau, tous devront être dotés des mêmes niveaux d’équipement. Cette montée en gamme de l’offre de service pour Douarnenez doit être répercutée sur le prix des places. À Douarnenez, il est maintenu bas par la seule volonté des associations gestionnaires, pour « permettre à toutes les classes sociales la pratique de la navigation en mer Ibid. ».

Les représentations de ces espaces patrimonialisés et les usages touristiques que les élu·es souhaitent promouvoir entrent ici en conflit avec les usages historiques et populaires d’un ancien port de pêche.

La carte postale contre les habitant·es

En centre-ville, un autre aspect des politiques de rénovation et d’encadrement des usages de l’espace public se joue autour de mesures visant à déplacer les populations marginalisées des espaces insérés dans les trajectoires de déplacements touristiques. À quelques dizaines de mètres de l’office du tourisme, sur la route du centreville, le passage Jean Bart disposait d’un muret en pierre que de nombreuses personnes utilisaient comme banc. Parmi ces usager·es, certaines personnes marginalisées ou vivant à la rue s’y retrouvaient. Au printemps 2021, à quelques semaines du début de la saison touristique, les services techniques municipaux sont mobilisés pour détruire ce muret et son parterre de fleurs. Quelques années auparavant, le service culturel de la mairie avait déjà choisi le passage Jean Bart pour accueillir la première étape d’un « chemin de fresques » sur la légendaire cité d’Ys à Douarnenez. En 2017, l’adjointe à la culture choisit le passage pour accueillir la deuxième fresque car « c’est un passage très emprunté, mais plus ou moins propre, plus ou moins agréable « Art. Le passage Jean Bart éclairci par les flots », Le Télégramme, 15 juin 2017. ». Ce mur, qui appartient à l’office HLM, était régulièrement utilisé comme support pour des tags et graffitis. Depuis 2017, cette opération a été renouvelée sur la majorité des passages couverts et autres lieux de rassemblement du centre-ville, en cas de pluie. La thématique de la cité d’Ys n’est pas anodine. En 2007, la dernière majorité de gauche décidait de produire le Chemin de la sardine, ensemble de panneaux touristiques retraçant l’épopée sardinière depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au temps des conserveries industrielles. Dix ans plus tard, la mairie de droite, s’inspirant de cette réalisation, décide de valoriser le récit mythique de la ville légendaire engloutie par les flots. Ce mythe, que l’on retrouve déjà dans les premiers carnets de voyage évoquant Douarnenez, est fondateur de l’imaginaire touristique produit ici depuis le XVIIIe siècle. L’engagement des élu·es dans la production d’un récit communal participe à orienter et sélectionner, parmi les identités fondatrices en présence, les représentations qui seront données à voir dans l’espace public.

La représentation de la station touristique ne peut tolérer la présence ostentatoire de la précarité et de la pauvreté. Le lieu de vacances doit rompre avec cette expérience métropolitaine des déplacements quotidiens marquée par la proximité de la pauvreté et de la misère. En réponse aux goûts supposés des touristes « haut de gamme » et pour se conformer au cadre d’une urbanisation touristique, la municipalité engage un processus de cartepostalisation « La “cartepostalisation” est un néologisme qui désigne en géographie du tourisme le fait que de nombreux sites soient transformés, consciemment ou inconsciemment, afin d’évoquer des paysages de cartes postales, et donc une image standardisée, ce qui a tendance à gommer leurs spécificités pour les faire ressembler à d’autres lieux référents. » Source. à travers un ensemble de mesures coordonnées :

• Une politique d’urbanisation visant à promouvoir un patrimoine choisi qui exclut les bâtiments industriels, les logements sociaux et ouvriers des espaces de consommation touristique. Une politique répressive qui repousse dans les périphéries la présence de populations marginalisées et précarisées.

• Une campagne de communication et de promotion publicitaire visant à produire ou relayer des représentations liées à l’imaginaire dela nature, du patrimoine (avec le Port-Musée et les fêtes maritimes et gastronomiques comme l’inauguration de la place du Kouign amann), de l’authenticité et des récits mythologiques bretons.

En septembre 2020, les services municipaux décident d’agir contre l’occupation d’une maison abandonnée depuis plusieurs années en périphérie du centre-ville. Après avoir dépêché une équipe de techniciens municipaux pour couper illégalement le compteur d’eau de la maison et couler du sable pour en empêcher sa réouverture, ils décident de se mobiliser en créant le hashtag « #squat » sur leurs réseaux sociaux. Prétextant une augmentation récente du nombre de squats, la mairie regrette le « principe simple et parfaitement maîtrisé des squatteurs. Passé un délai de 48 heures, l’expulsion doit répondre à une procédure légale qui s’avère longue et exigeante. » La police municipale souhaite « mettre en garde la population » et précise que les maisons choisies ne sont « souvent pas habitées ». Le communiqué de la mairie conclut en appelant à mettre en œuvre « tous les dispositifs afin d’éviter le squat » et appelle les habitant·es à la délation en signalant « tout événement anormal sur un tel bien ou à ses alentours Communiqué de la mairie de Douarnenez publié sur Facebook le 14 septembre 2020. ».

La cartepostalisation favorise les logiques de marché et les intérêts touristiques. Elle oriente les politiques locales en matière de développement économique et d’attractivité, les rénovations urbaines, la construction d’équipements publics et les politiques de l’habitat. En plus d’un ensemble de mesures et d’orientations économiques au profit du tourisme, ce phénomène agit sur les représentations, l’identité des territoires et les usages de l’espace public. La cartepostalisation s’accompagne d’une politique répressive d’éloignement et d’invisibilisation des populations précarisées et marginalisées, et plus globalement des stigmates architecturaux des villes ouvrières et industrielles qui ne correspondent plus au récit communal de la station touristique.

Ces effets de marché et les conséquences inégalitaires qu’ils induisent relèvent d’un domaine économique qui dépasse les compétences des politiques publiques. Mais les élu·es locaux les accompagnent, voire provoquent, les conditions de l’attractivité du territoire et du développement du foncier touristique et saisonnier. Leurs conséquences sur la situation de mal-logement sont pourtant répertoriées dans les études réalisées ces vingt dernières années.

Dès le début des années 2000, on observe les prémices d’une crise des prix combinée à l’assèchement des offres accessibles à cause du développement du foncier touristique et saisonnier. Même s’il est relativement bas à Douarnenez, le taux de résidences secondaires connaît une croissance constante, la construction de logements sociaux ralentit, la population se paupérise, le nombre de logements vacants et insalubres augmente et les projets haut de gamme de promoteurs immobiliers se développent. Résultat : le mal-logement s’aggrave. La situation provoque un phénomène de ségrégation sociale. Les quartiers HLM périphériques et leurs habitant·es jouissent d’une image et d’une qualité de vie dégradées, les classes populaires du centre-ville continuent à vivre dans des logements en mauvais état et les habitant·es nouvellement installé·es choisissent en majorité ces quartiers centraux, ce qui accélère la montée des prix et transforme la structure sociale et les usages du centre-ville.

Imaginer un tourisme désirable

Puisque nous n’allons pas porter une banderole Tourist go home, nous devons trouver autre chose. Pourquoi pas Tourists leave our homes, go and find a tent or a hotel room « Touristes, laissez nos maisons, trouvez-vous une tente ou une chambre d’hôtel. » ? Accueillir le tourisme est difficile en raison des conséquences de cette économie sur notre écologie sociale. Parce que la fréquentation de haute saison produit de la fatigue et même un réel épuisement pour les travailleur·euses de l’économie saisonnière. Parce que la mise en tourisme transforme un lieu de vie en cadre pittoresque et aliène les façades derrière lesquelles nous habitons quand notre ville devient spectacle et parce que le tourisme crée ce triste phénomène de club. Imaginer un tourisme désirable nécessite de trouver d’autres modes de production touristique. Le mode actuel, qui transforme tout logement en potentiel productif – tout est louable sur Airbnb, même les cabanes de jardin –, amène à porter un nouveau regard sur l’ancien mode, celui de l’après-guerre, des gîtes de France, de la chambre chez l’habitant·e et du camping municipal. En se gardant de toute nostalgie pour l’époque de la planification touristique et de l’artificialisation de pans entiers du pays, cet ancien mode de production touristique des territoires apparaît comme un moment où les politiques publiques se souciaient des vacances des pauvres et de leurs enfants. Dans le Douarnenez contemporain où le privé a les coudées franches et où se développent les projets de tourisme de standing, les eaux du calcul égoïste sont un peu plus glaçantes.

Imaginer un tourisme désirable c’est penser avec l’idée du tourisme, c’est-à-dire le concept de vacances en dehors de chez soi ; alors il faut trouver un nouvel agencement avec les territoires visités, avec le chez-soi de celles et ceux qui accueillent. Peut-être ne plus construire en dur et en grand mais imaginer le souple et l’impermanent, tentes, yourtes et bungalows, ces habitats légers que la plupart des maires ont en horreur. Le tourisme serait plus désirable dans des lieux qui se démontent et des espaces pensés comme temporaires. Cette impermanence peut aussi être celle de l’usage plutôt que celle de l’architecture, il est possible de construire en dur et dans la durée des bâtiments qui pourront changer de fonctionnalité au gré des besoins. Repenser l’architecture touristique devrait se faire avec un changement des exigences touristiques, ne plus chercher à tout prix une vue sur mer pour ses vacances et savoir bien vivre le littoral depuis l’intérieur des terres, à quelques minutes de vélo.

Imaginer un tourisme désirable, c’est faire en sorte de voir ce qu’il y a de désirable dans le tourisme. À l’évidence, il y a le repos, le temps pour soi permis par cinq semaines de congés payés. Le temps des vacances, en tant qu’affranchissement temporaire des normes du travail, est à souhaiter pour toutes et tous. Alors, tant que nous vivons dans une société salariale, vive les vacances ! Il faut même défendre cette propriété sociale qu’est le droit aux vacances, la protéger du rêve libéral d’une non-société de propriétaires autonomes qui brouille avec insistance les frontières entre le travail rémunérateur et le reste de l’existence. Dans la société des auto-entrepreneur·ses et des tâcheron·nes de l’économie numérisée des services, il n’y a pas de semaine de congés payés. Ce qu’il y a de désirable dans le tourisme ce sont donc les vacances. Certes, il est possible d’imaginer les vacances sans le tourisme mais, là encore, il est vain de chercher à cacher le monde tel qu’il est pour toutes celles et ceux qui n’ont que quelques semaines par an pour voir autre chose que le paysage du quotidien. L’urbanisme fonctionnel a produit des villes étouffantes quand nous, habitant·es des territoires visités, vivons dans un cadre exceptionnel où la mer attend au bout des rues. Et nous sommes d’accord pour le partager, comment ne pourrions-nous ne pas l’être ? Un jour, les notions de tourisme et de vacances s’éloigneront de notre imaginaire collectif. Après tout, il n’existait pas de « touristes » avant le XIXe siècle et une grande partie de l’humanité ne s’est jamais projetée dans ce désir touristique du voyage d’agrément. Alors il faut croire que le tourisme disparaîtra avec la société qui l’a permis. Comment partirons-nous en vacances dans un siècle ? Comment ira-t-on voir la mer ? Peut-être que des règles municipales s’occuperont de gérer localement des maisons de vacances, disponibles sur inscription ? Qu’on considérera les vacances comme un besoin de base, pris en charge collectivement. Ce chantier pour l’imaginaire est ouvert ici.

Les extraits de l’ouvrage Habiter une ville touristique sont issus des pages 26 à 28 ; 132 à 134 ; 134 à 137 et 203 à 232.