Comment les collectivités territoriales et intercommunalités envisagent-elles l’évolution de leurs dépenses culturelles en 2025 dans un contexte national où il leur est demandé de réaliser des économies budgétaires substantielles ? Quelles sont leurs priorités ? Comment s’orientent leurs choix de politique culturelle ?

[La publication complète du baromètre 2025 est disponible ici.]

Outil annuel de mesure de l’évolution de l’action publique territoriale de la culture, le baromètre s’appuie sur une enquête réalisée auprès d’un échantillon de collectivités territoriales par l’Observatoire des politiques culturelles avec le soutien du ministère de la Culture (DEPS et DGDCER), et en partenariat avec Régions de France, Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Villes de France, FNADAC, FNCC, Culture·Co.

Le volet national du baromètre 2025 repose sur les données déclarées L’enquête a été menée par questionnaire (via emailing et campagne téléphonique auprès des directeurs et directrices des affaires culturelles prioritairement) de fin mars à juin 2025. par un échantillon de 214 collectivités (régions, départements, collectivités à statut particulier, communes de plus de 50 000 habitants) et intercommunalités (comprenant une ville de plus de 50 000 habitants) en matière d’évolution des budgets primitifs et de positionnement culturel. Il concerne également des éléments de conjoncture.

Avec un nombre de répondants supérieur aux enquêtes 2023 et 2024, le baromètre 2025 offre des résultats consolidés pour les principales catégories territoriales. Le taux de réponse est de 92 % pour les régions, 80 % pour les départements, 63 % pour les collectivités d’Outre-mer à statut particulier, 55 % pour les communes de plus de 50 000 habitants ainsi que pour les intercommunalités comprenant une ville de cette taille (dont 73 % de taux de réponse pour les métropoles) L’échantillon est constitué de : 12 régions ; 74 départements ; 75 communes de plus de 50 000 habitants, dont 23 communes de plus de 100 000 habitants et 52 communes de 50 000 à 100 000 habitants ; 46 intercommunalités comprenant une ville de plus de 50 000 habitants, dont 16 métropoles, 4 communautés urbaines, 26 communautés d’agglomération ; 7 collectivités d’Outre-mer à statut particulier (collectivités d’Outre-mer et collectivités à statut particulier situées en Outre-mer)..

Ce qu’il faut retenir : Au regard des alertes nombreuses exprimées par les acteurs culturels, le baromètre 2023 et, dans une moindre mesure, celui de 2024, où la stabilité budgétaire dominait, présentaient une situation moins mauvaise qu’attendu pour les budgets culturels – tendances à relativiser toutefois au regard des flambées inflationnistes ces dernières années (+5,2 % en 2022, +4,9 % en 2023, +2 % en 2024).

2025 marque une rupture : la situation des collectivités territoriales et de leurs groupements s’est fortement dégradée, avec une tendance à la baisse budgétaire inédite par son ampleur. En particulier au niveau des régions et des départements. Les effets s’en font vivement ressentir au niveau des subventions versées aux associations culturelles. Le repli du bloc local, qui représente plus de 80 % du financement culturel des collectivités territoriales, apparaît moins conséquent que celui des départements et des régions, ce qui permet, dans une certaine mesure, de contenir le choc budgétaire pour la culture.

Si le repli budgétaire est net par rapport au baromètre 2024, les déclarations des directeurs et directrices des affaires culturelles (DAC) font apparaître une certaine continuité par rapport à l’année précédente en ce qui concerne les orientations de politique culturelle et les positionnements en matière de coopération publique.

1. Évolutions des budgets primitifs, des emplois culturels et des subventions des collectivités et intercommunalités

Comme les années précédentes Les fourchettes budgétaires ont été adaptées dans l’enquête cette année au regard de l’amplitude des évolutions. Toute comparaison des tendances budgétaires entre le baromètre 2025 et les baromètres précédents nécessite une vigilance dans la lecture des graphiques. , l’enquête nous renseigne d’abord sur le contexte budgétaire général des collectivités et intercommunalités Cf. graphique p. 23 de la publication complète du baromètre 2025. : 40 % des répondants indiquent une baisse du budget primitif total (non uniquement culture) de leur collectivité entre 2024 et 2025. Ils étaient seulement 15 % à déclarer une baisse entre 2023 et 2024.

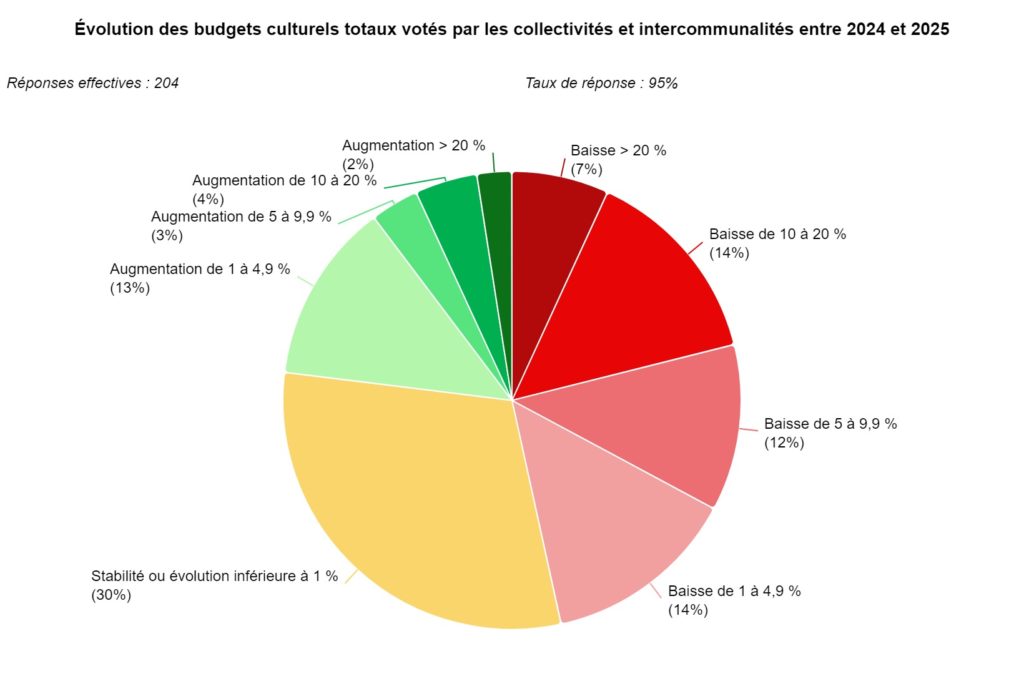

La contraction des budgets se ressent nettement sur la culture. 47 % des répondants déclarent une baisse du budget culturel total entre 2024 et 2025. Pour plus de 20 % de l’échantillon, la baisse de ce budget est supérieure à 10 %. Seuls 22 % des répondants font état d’une augmentation du budget culturel total (le plus souvent sous forme d’une faible augmentation).

La proportion de baisse des budgets culturels totaux est supérieure à celle des budgets primitifs totaux. L’enquête indique toutefois que 63 % des répondants considèrent que, en 2025, les contraintes budgétaires pour la culture au sein de leur collectivité sont identiques à celles des autres domaines d’action publique, 16 % les perçoivent moins importantes que pour les autres domaines d’action publique et 18 % plus importantes Cf. graphique p. 33 de la publication complète du baromètre 2025.. En matière de choix budgétaires, la culture n’est pas perçue comme étant particulièrement plus « sacrifiée » que d’autres secteurs.

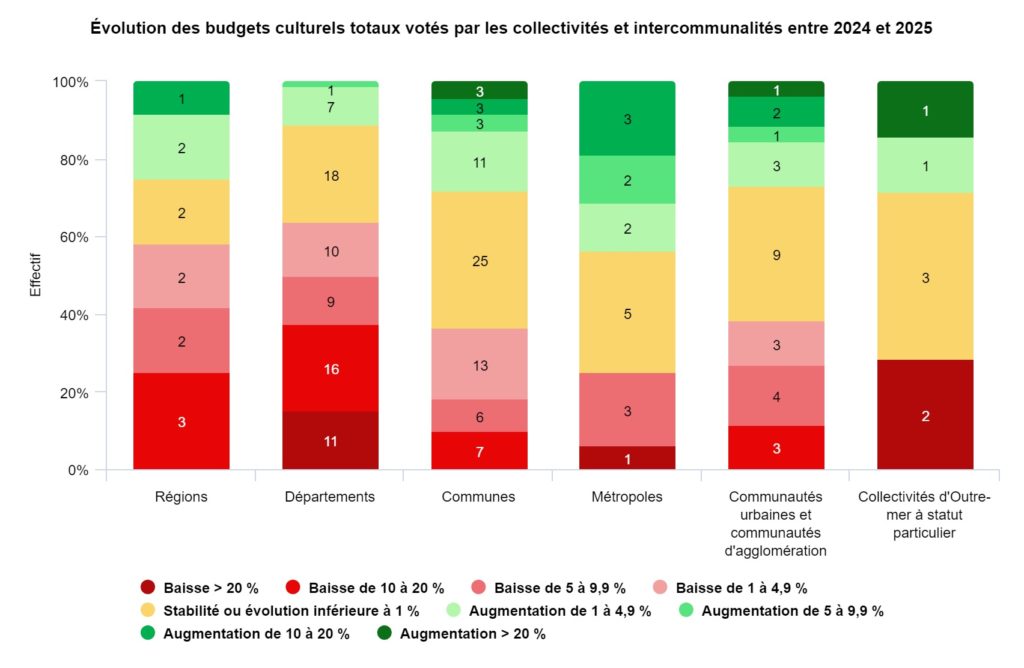

La situation des budgets culturels totaux diffère selon les niveaux de collectivités. Régions et départements sont particulièrement affectés. Près de 60 % des régions indiquent une baisse cette année, et 64 % des départements (pour 15 % d’entre eux, la baisse du budget culturel total est supérieure à 20 %). Bien que dégradée, la situation des autres catégories territoriales reste plus équilibrée entre baisses, stabilité et hausses.

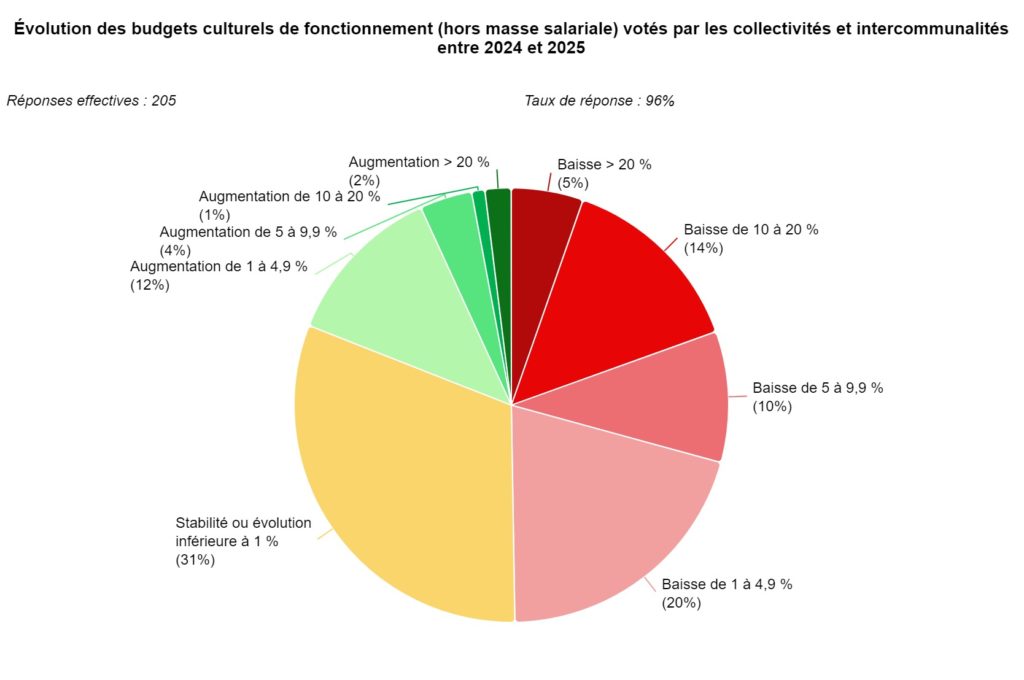

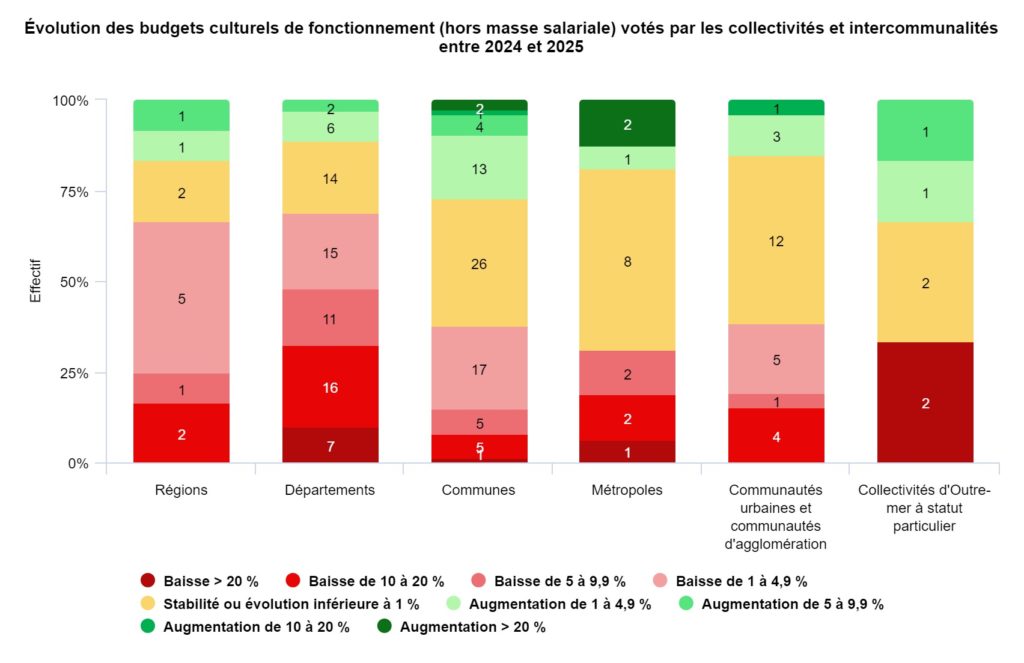

Les budgets culturels de fonctionnement sont particulièrement touchés : près d’un répondant sur deux déclare une baisse de budget culturel de fonctionnement – hors masse salariale – entre 2024 et 2025 (ils étaient 21 % entre 2023 et 2024), dont une proportion importante de baisses fortes (dépassant les 10 % et dans certains cas les 20 %).

À l’inverse, moins de 20 % des répondants augmentent leur budget culturel de fonctionnement (très rarement au-delà d’une hausse supérieure à 10 %), et 30 % les maintiennent. Pour l’ensemble des niveaux de collectivités, les évolutions déclarées de budgets culturels de fonctionnement sont beaucoup plus défavorables entre 2024 et 2025 que durant les périodes précédentes Il faut considérer à part les collectivités d’Outre-mer à statut particulier car les données 2025 sont difficilement comparables avec celles du baromètre précédent dont l’échantillon de répondants n’était pas significatif..

Deux tiers des régions déclarent une baisse en fonctionnement. Et près de 70 % des départements de l’échantillon (ils étaient 20 % à le déclarer entre 2023 et 2024) ; un tiers d’entre eux les baisse de plus de 10 %. Seuls 11 % des départements déclarent une hausse cette année, et il s’agit d’augmentations de budgets souvent modérées.

La situation du bloc local (communes et intercommunalités) est un peu moins dégradée que pour les régions et les départements, avec une tendance à la stabilité qui reste significative, notamment pour les métropoles. Cette relative robustesse du bloc local est d’autant plus déterminante qu’il prend en charge les quatre cinquièmes des dépenses culturelles de fonctionnement des collectivités territoriales.

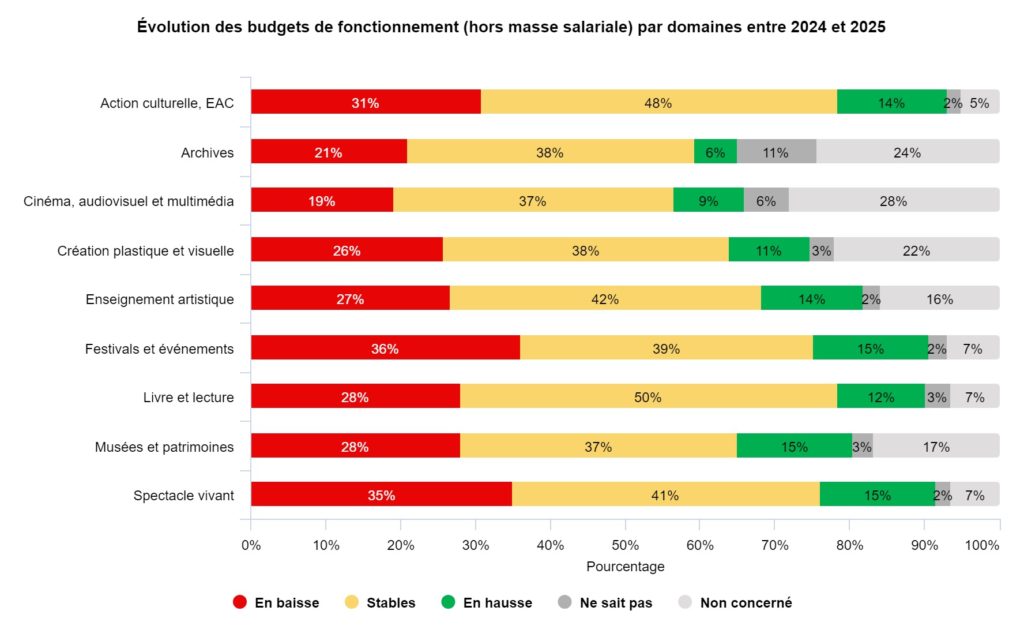

Tous les domaines de politique culturelle sont significativement impactés par les baisses de budgets de fonctionnement. Pour chacun d’eux, la part des répondants qui indiquent une hausse entre 2024 et 2025 est en retrait par rapport à la période précédente ; et la part des répondants qui indiquent une baisse a doublé ou triplé.

Les domaines les plus affectés par les baisses sont les festivals et événements, le spectacle vivant, l’action culturelle/EAC. Pour ce dernier domaine, 31 % des collectivités et intercommunalités indiquent une baisse entre 2024 et 2025, contre 10 % des répondants entre 2023 et 2024.

Parmi les catégories de collectivités où les budgets de fonctionnement sont le plus en recul, citons le cas des régions concernant le spectacle vivant et l’action culturelle/EAC (une région sur deux indique une baisse dans ces domaines), et des départements en matière de festivals-événements ainsi que de spectacle vivant (au minimum 55 % d’entre eux déclarent une baisse dans ces domaines).

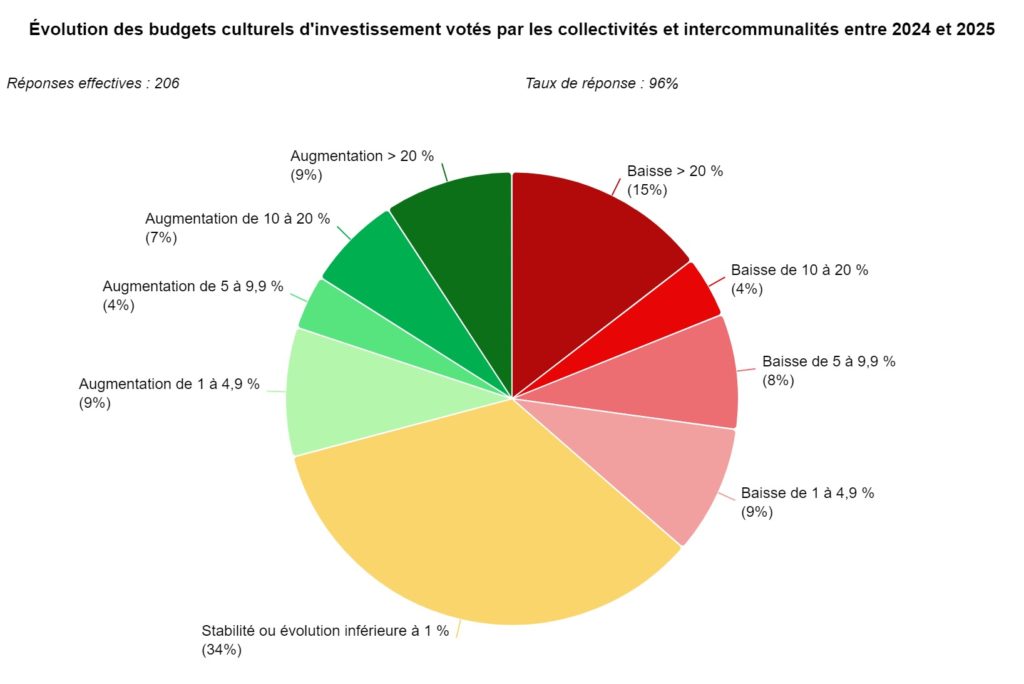

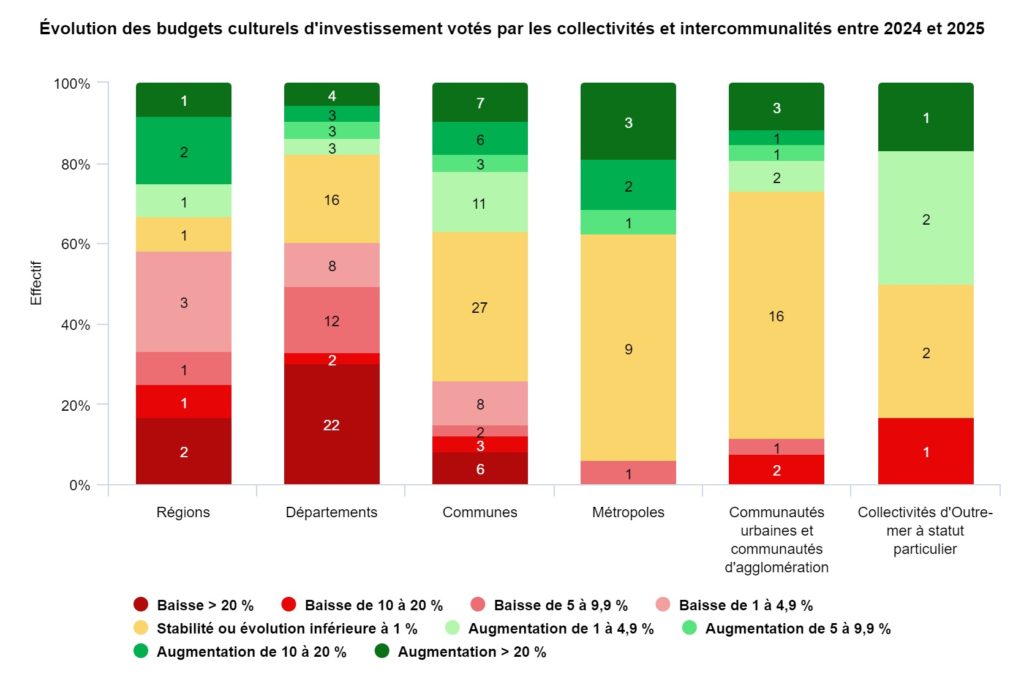

En matière d’évolution des budgets culturels d’investissement entre 2024 et 2025, il y a un peu plus de baisses déclarées (36 % des collectivités et intercommunalités) que de stabilité et de hausse (près de 30 % des répondants dans les deux cas). Là encore, par rapport à l’an dernier, la situation est plus dégradée pour les départements et les régions (près de 60 % d’entre eux baissent leurs budgets culturels d’investissement) que pour les autres catégories de répondants.

Pour ce qui est des communes et des intercommunalités, l’évolution des budgets culturels d’investissement entre 2024 et 2025 est assez proche de celle de la période 2023-2024, avec une majorité de stabilité et de hausse. Rappelons que le bloc local représente presque les trois quarts des dépenses culturelles d’investissement de l’ensemble des collectivités territoriales.

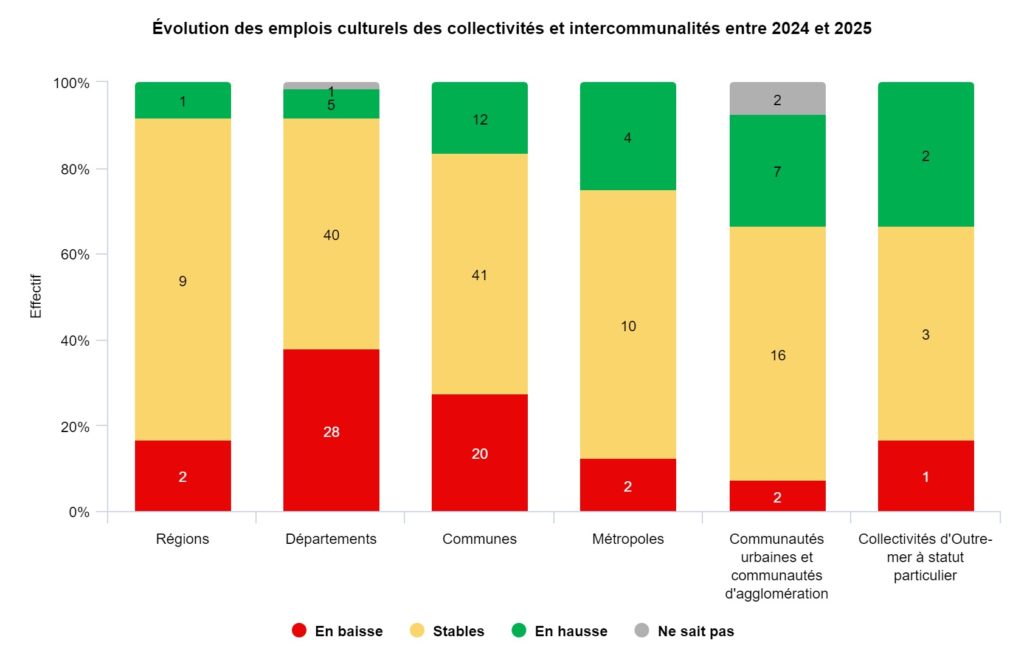

26 % des répondants déclarent une baisse des emplois culturels entre 2024 et 2025. Ces déclarations de diminution sont en progression forte par rapport à l’enquête précédente (2023-2024) pour plusieurs catégories de collectivités qui sont particulièrement employeuses dans ce domaine comme les départements (38 % de répondants cette année contre 15 % l’année précédente) et les communes (27 % contre 18 %).

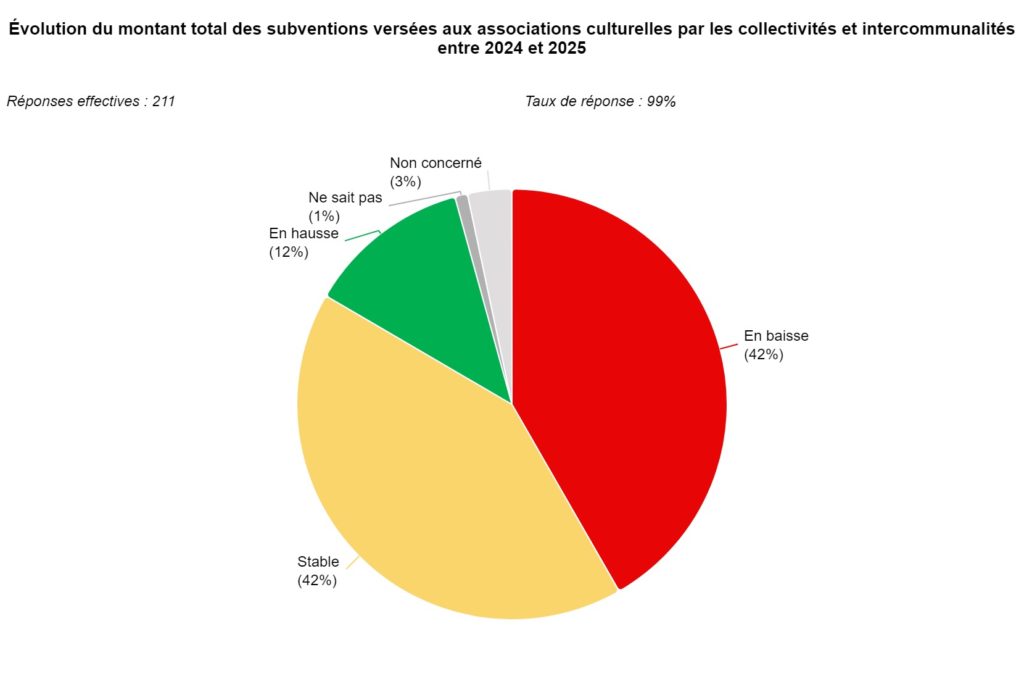

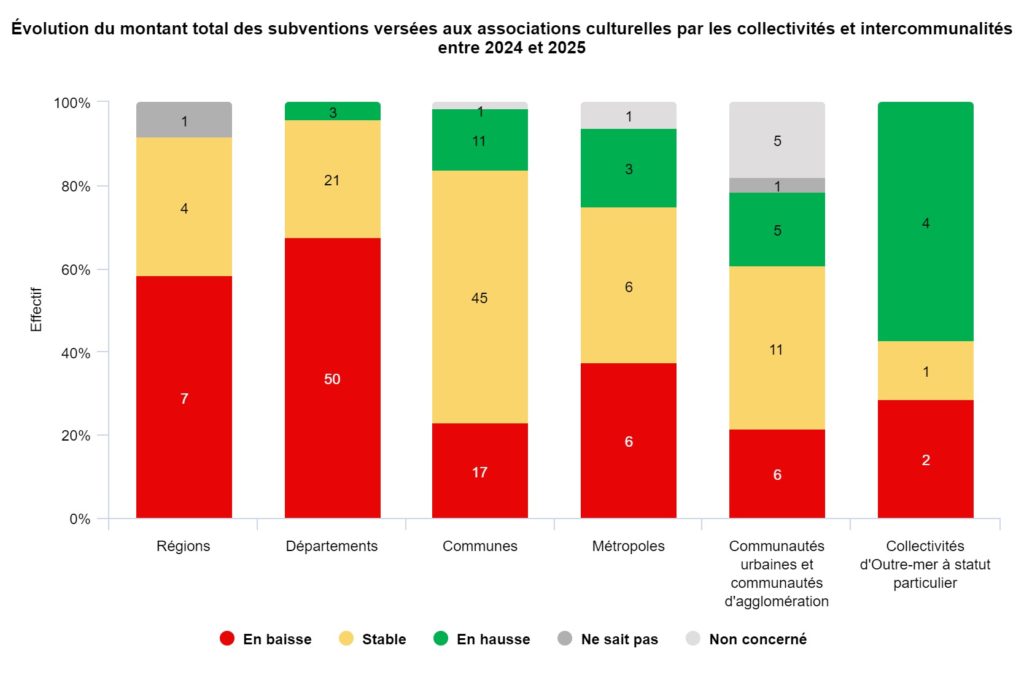

En 2025, la dégradation de la situation budgétaire des collectivités se manifeste particulièrement en matière de subventions versées aux associations culturelles. 42 % des collectivités déclarent diminuer leurs subventions entre 2024 et 2025 ; elles étaient 11 % dans ce cas entre 2023 et 2024.

Seules 12 % d’entre elles déclarent une hausse entre 2024 et 2025, contre 27 % sur la période précédente.

Les baisses déclarées de subventions ont ainsi bondi pour tous les types de collectivités. À l’inverse de la tendance entre 2023 et 2024, les déclarations de baisse sont plus nombreuses cette année que les déclarations de hausse, quelle que soit la catégorie territoriale En mettant de côté les collectivités d’Outre-mer à statut particulier dont l’échantillon du précédent baromètre n’est pas comparable avec l’enquête 2025. Cette dernière montre qu’une majorité de collectivités à statut particulier d’Outre-mer parvient à augmenter son soutien aux associations culturelles..

68 % des départements indiquent une diminution des subventions versées aux associations culturelles ; ils étaient 21 % dans ce cas entre 2023 et 2024. Seuls 4 % des départements évoquent une hausse en 2025.

58 % des régions de l’échantillon évoquent une diminution des subventions aux associations culturelles (contre 8 % entre 2023 et 2024) et aucune région n’indique de hausse.

38 % des métropoles déclarent une baisse entre 2024 et 2025 contre seulement 5 % d’entre elles entre 2023 et 2024.

Concernant les communes, principales financeuses des associations culturelles, une majorité déclare maintenir à un même niveau les subventions qui leur sont dédiées en 2025.

2. Positionnement des collectivités et intercommunalités en matière culturelle

a/ Coopération publique

Le sentiment d’une stabilité du système de coopération publique domine pour une majorité de collectivités et intercommunalités : la moitié des DAC considèrent que la coopération avec la politique culturelle de l’État n’a pas évolué et ils sont plus de la moitié en ce qui concerne la coopération avec les autres niveaux de collectivités territoriales Cf. graphique p. 47 de la publication complète du baromètre 2025.. Toutefois, le taux de réponses relatant une dégradation de la coopération publique en matière de culture a doublé par rapport au baromètre précédent : 13 % de l’ensemble des répondants indiquent que la coopération a diminué avec l’État et 19 % qu’elle a diminué avec la politique culturelle des autres niveaux de collectivités. Le modèle coopératif des politiques culturelles n’est pas abandonné, mais il apparaît fragilisé sous l’effet notamment des décroisements de financements et des désalignements des positionnements politiques.

C’est en particulier au niveau des communes de plus de 50 000 habitants et des métropoles que les logiques de coopération – avec l’État et plus encore avec les autres niveaux de collectivités – sont le plus affectées par rapport au baromètre précédent. Principal financeur de la culture, le bloc local est budgétairement moins en recul en 2025 que les régions et les départements, et il se trouve dans une situation où il est amené à subir plus directement des décisions unilatérales et non concertées de retraits de la part des autres partenaires publics.

Notons par ailleurs que la coopération avec l’État est jugée plus dynamique par plus de 40 % des départements et plus de 80 % des collectivités d’Outre-Mer à statut particulier de l’échantillon.

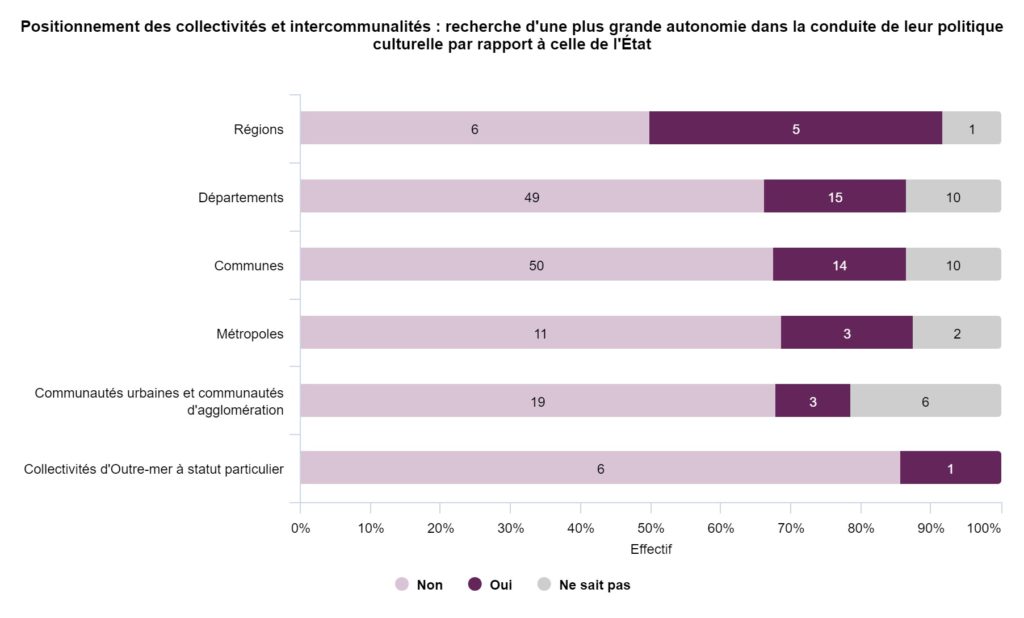

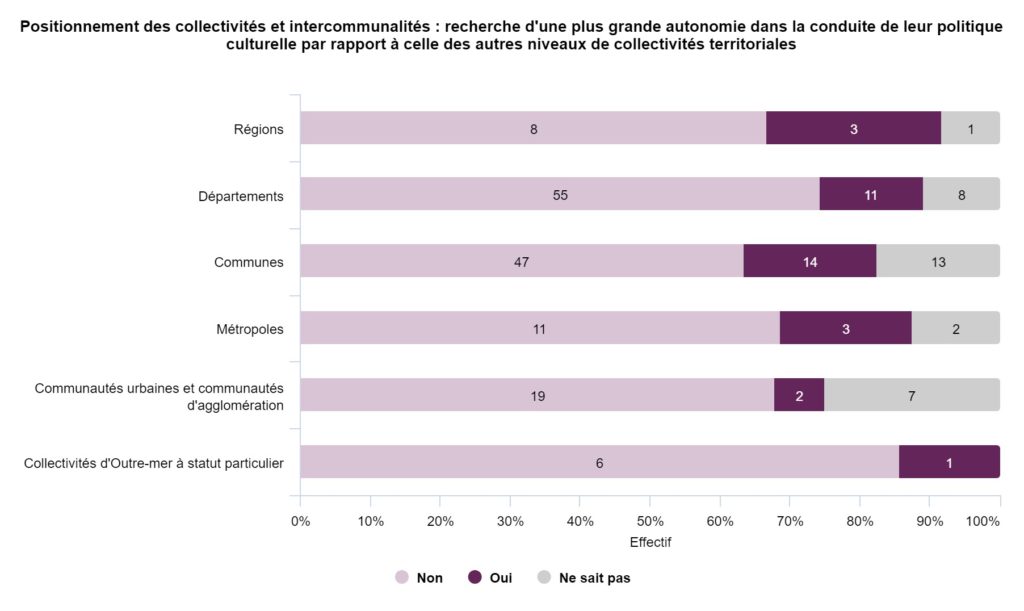

De façon complémentaire, la majorité des collectivités indiquent ne pas être à la recherche d’une plus grande autonomie dans la conduite de leur politique culturelle par rapport à celle de l’État (67 %) et à celle des autres niveaux de collectivités territoriales (69 %) Cf. graphique p. 48 de la publication complète du baromètre 2025.. Les déclarations de recherche d’autonomie (fonctionnelle et/ou politique) sont en diminution par rapport au précédent baromètre. Ces résultats peuvent être lus comme le souhait, dans un contexte défavorable, de préserver autant que possible les partenariats à l’œuvre et les logiques de mutualisation budgétaire.

Catégorie la plus en recherche d’autonomie ces dernières années dans la construction de ses choix culturels, les régions sont dans une situation un peu particulière : si 42 % d’entre elles expriment encore une volonté en ce sens par rapport à l’État, elles étaient près de 70 % à le revendiquer en 2024. Régions et État (déconcentré) ont toujours noué des relations complexes, tendues entre la volonté d’affirmer leurs propres préoccupations, d’un côté, et de faire valoir des priorités nationales appliquées à un territoire régional, de l’autre. Mais sans doute que l’affaiblissement budgétaire des régions dans le domaine de la culture, en 2025, atténue au moins conjoncturellement les velléités culturelles de celles-ci.

Le souhait de bénéficier de davantage d’indépendance vis-à-vis des autres niveaux de collectivités territoriales dans le pilotage des politiques publiques de la culture est moins fort qu’en 2024 pour toutes les catégories sauf les départements (mais dans des proportions toujours minoritaires).

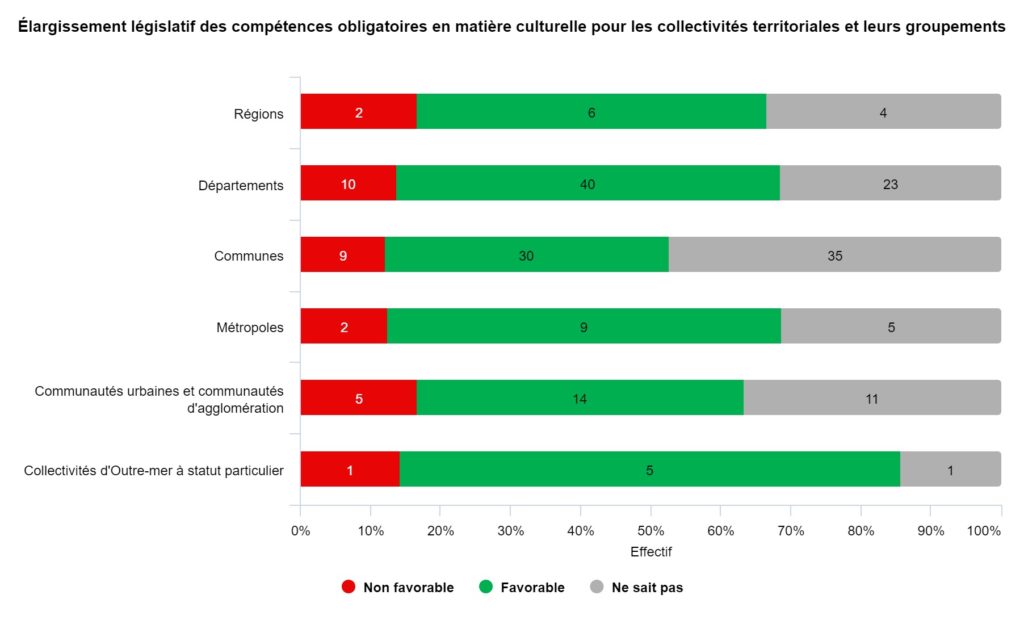

En complément des questionnements sur la coopération publique territoriale, le baromètre 2025 a permis de tester auprès des responsables publics l’hypothèse d’une évolution des cadres législatifs de la décentralisation dans le domaine de la culture. Près d’un répondant sur deux est favorable à un élargissement des compétences obligatoires en matière culturelle pour les collectivités territoriales et leurs groupements. 14 % n’y sont pas favorables. Et 37 % ne savent pas se positionner Cf. graphique p. 50 de la publication complète du baromètre 2025..

Le souhait d’inscrire dans la loi de nouveaux segments de politique culturelle est majoritaire pour les régions, les départements, les métropoles et les collectivités d’Outre-mer à statut particulier, sans que l’on puisse dire s’il est principalement motivé par un besoin de sécurisation du secteur de la culture et/ou de spécialisation des responsabilités des différents partenaires publics au regard des restrictions budgétaires.

Les répondants ont été interrogés sur le(s) niveau(x) de collectivité(s) pour le(s)quel(s) ils seraient favorables à un élargissement législatif des compétences obligatoires en matière culturelle. Ils évoquent majoritairement leur propre niveau territorial comme échelon privilégié dans la perspective d’un tel élargissement.

La pérennisation de l’héritage politique et technique de la coopération s’accompagne ainsi de la volonté de renforcer les logiques de décentralisation en compétences obligatoires dans le domaine de la culture. Autrement dit, d’aller plus loin dans la codification législative d’une partie de l’action publique culturelle et de sa répartition entre collectivités territoriales. Alors que de nouvelles réformes territoriales pourraient se profiler, les motifs invoqués ici pour y accentuer la présence des enjeux culturels sont de plusieurs ordres : clarification et répartition des rôles entre niveaux de collectivités, consolidation et harmonisation de certaines politiques publiques (notamment en matière de lecture et d’enseignement artistique), recherche d’une plus grande équité territoriale. D’autres motivations encore portent sur la sécurisation du soutien à la création et aux équipements de diffusion.

b/ Orientations de politique culturelle

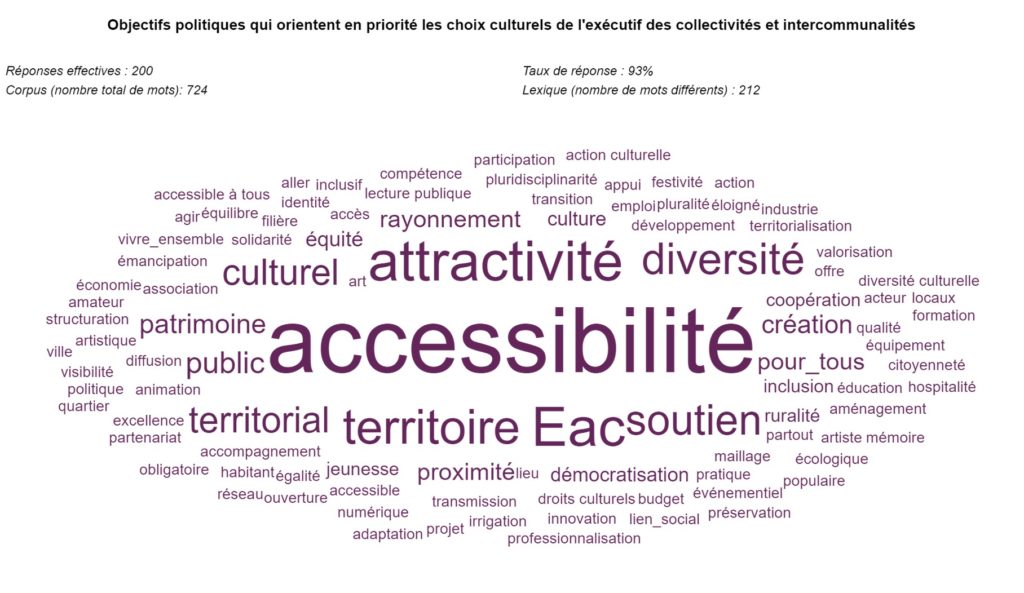

Quels sont les objectifs politiques qui orientent en priorité les choix culturels des exécutifs ? Les réponses des collectivités et intercommunalités – demandées sous forme de trois mots-clés – sont représentées sur le nuage de mots ci-dessous. En 2025, pour l’ensemble de l’échantillon, plusieurs orientations (les occurrences les plus fréquentes) se dégagent, qui prolongent les résultats des précédents baromètres et confortent cette priorisation globale de l’action publique culturelle : accessibilité, territoire, attractivité, éducation artistique et culturelle.

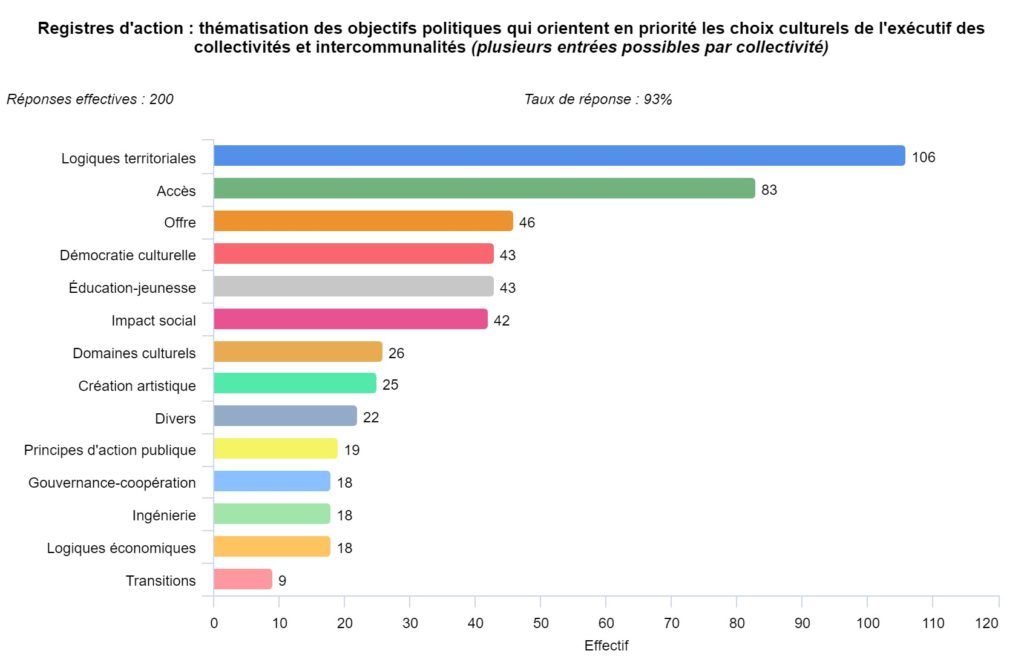

Pour faciliter la lecture et atténuer les effets liés à la pluralité des termes utilisés pour qualifier un même type de positionnement culturel, une thématisation en 14 registres d’action a été élaborée à partir des objectifs politiques qui orientent en priorité les choix des exécutifs des collectivités et intercommunalités répondantes. Chaque thème inclut une série de mots-clés, dont voici les principaux exemples :

→ Accès : accessibilité/accès (pour tous), culture pour tous, démocratisation, médiation, publics…

→ Création artistique : création, soutien aux artistes, présence artistique…

→ Démocratie culturelle : diversité, participation, droits culturels…

→ Domaines culturels : patrimoine, lecture publique, arts plastiques, numérique, industries culturelles…

→ Éducation-jeunesse : jeunesse, éducation, EAC, jeune public…

→ Gouvernance-coopération : partenariats, coopération, mutualisation, réseaux, concertation…

→ Impact social : lien social, inclusion, vivre ensemble, mixité, solidarité, cohésion, émancipation…

→ Ingénierie : accompagnement, structuration, ingénierie…

→ Logiques économiques : budget, modèle économique, économies budgétaires…

→ Logiques territoriales : territoire, attractivité, rayonnement, équité, proximité, ancrage territorial, maillage, identité, ruralité, aménagement…

→ Offre : diffusion, équipements, événementiel, qualité, exigence, lisibilité…

→ Principes d’action publique : continuité, efficacité, innovation, pluridisciplinarité…

→ Transitions : transition, environnement…

→ Divers : cette catégorie correspond à plusieurs terminologies générales qui ne rentrent pas dans les catégories précédentes.

Les logiques territoriales, d’accès et d’offre continuent à dominer les choix de priorisation de l’action publique culturelle, dans la lignée du précédent baromètre. Pour la deuxième année, le registre de la démocratie culturelle apparaît renforcé. Celui de l’éducation-jeunesse connaît un léger fléchissement cette année.

On note des variations dans les priorités affichées selon les niveaux de collectivités :

→ régions : les logiques territoriales dominent très largement les choix culturels des exécutifs cette année, suivies des registres d’accès, des transitions et des logiques économiques ;

→ départements : les logiques territoriales et d’accès sont prioritaires, devant les registres d’éducation-jeunesse et de démocratie culturelle ;

→ communes : le registre de l’accès est prioritaire devant les logiques territoriales, la démocratie culturelle, les logiques d’offre et d’impact social. Comme en 2023 et en 2024, il s’agit de la catégorie de collectivité où la palette des registres prioritaires de politiques culturelles investis est la plus large : autrement dit, l’échelon communal apparaît comme étant le plus généraliste et le moins focalisé sur tel ou tel registre d’action ;

→ intercommunalités : les logiques territoriales sont plébiscitées par les exécutifs, devant le registre de l’offre. Pour les métropoles, le registre de la gouvernance-coopération est également important alors que celui de l’éducation-jeunesse est plus mobilisé par les communautés urbaines et d’agglomération ;

→ collectivités d’Outre-mer à statut particulier : les registres d’impact social et d’ingénierie sont particulièrement mis en avant.

3. Focus sur la transition écologique et sur les entraves à la liberté de création/diffusion artistique et les atteintes matérielles contre des œuvres ou des équipements culturels

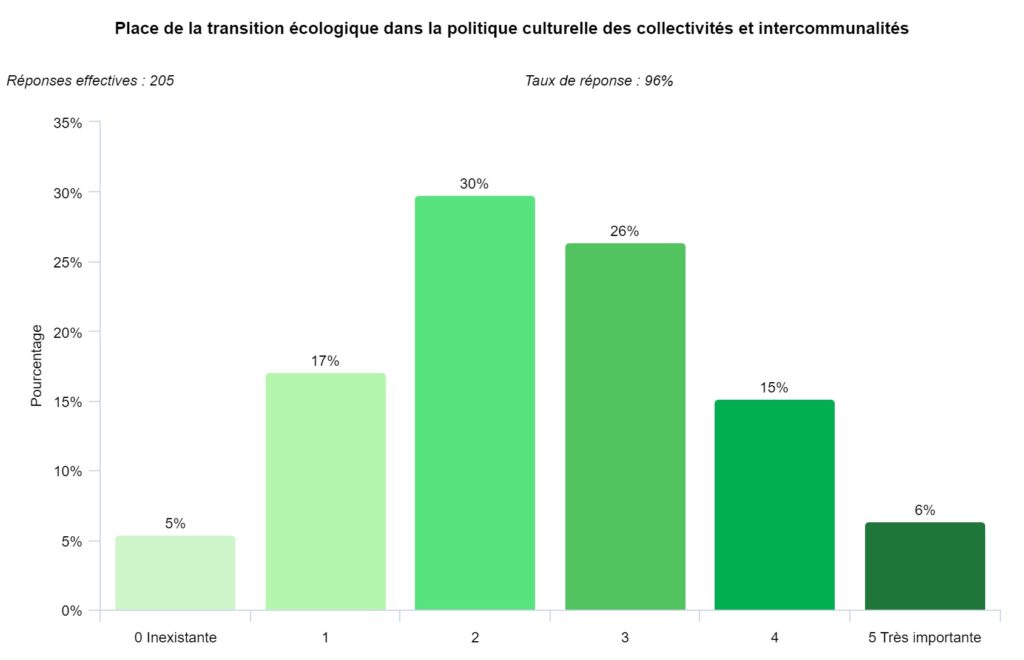

Les DAC ont été interrogés sur l’importance accordée aux problématiques de transition écologique dans la politique culturelle de leur collectivité, sur une échelle de 0 (inexistante) à 5 (très importante). Le baromètre 2025 conforte les données déclarées dans l’enquête 2024, avec un renforcement perçu cette année au niveau régional : la place de la transition écologique dans la politique culturelle est jugée plus prépondérante pour les régions (note de 3,7 sur 5), devant les communes de plus de 100 000 habitants (3,5), les métropoles (3,1), les communes de moins de 100 000 habitants (2,5), les communautés urbaines et d’agglomération (2,4), les collectivités d’Outre-mer à statut particulier (2) et les départements (1,9) Cf. graphique p. 56 de la publication complète du baromètre 2025..

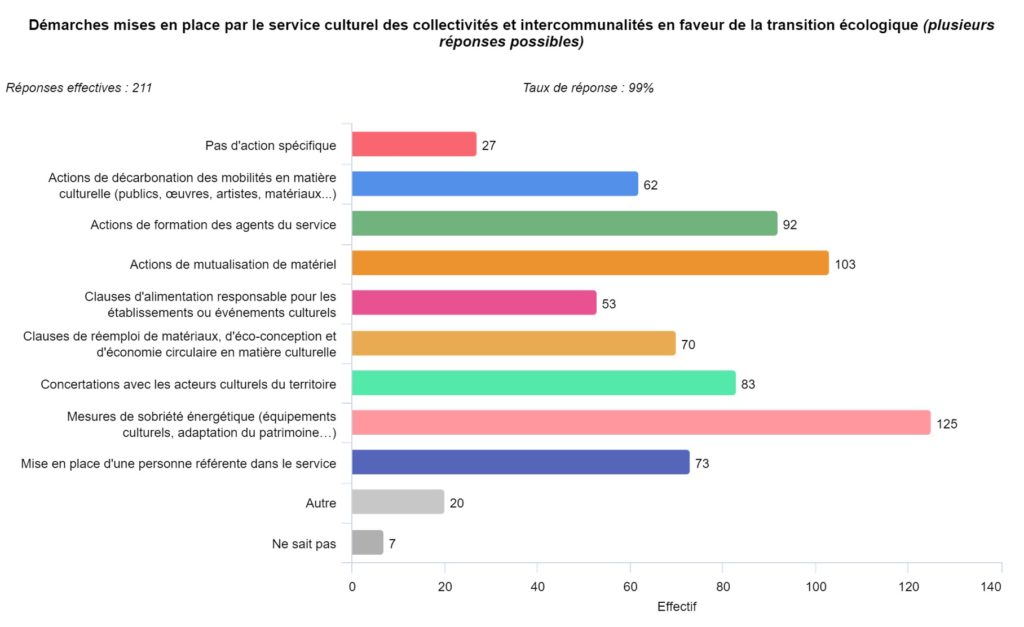

Il a également été demandé aux responsables culturels quelles démarches ont été impulsées par leur service en faveur de la transition écologique. Près de 13 % indiquent ne pas avoir mis en place d’action spécifique, contre 18 % dans l’enquête 2024. Pour les collectivités et intercommunalités qui en déclarent, les mesures de sobriété énergétique (équipements culturels, adaptation du patrimoine…) sont – comme dans l’enquête précédente – les plus citées (près de 60 % de l’ensemble des répondants ; cette modalité arrive en tête pour toutes les catégories territoriales sauf les régions), devant les actions de mutualisation de matériel (près de la moitié de l’ensemble des répondants ; en nette hausse par rapport au baromètre précédent) et les actions de formation des agents.

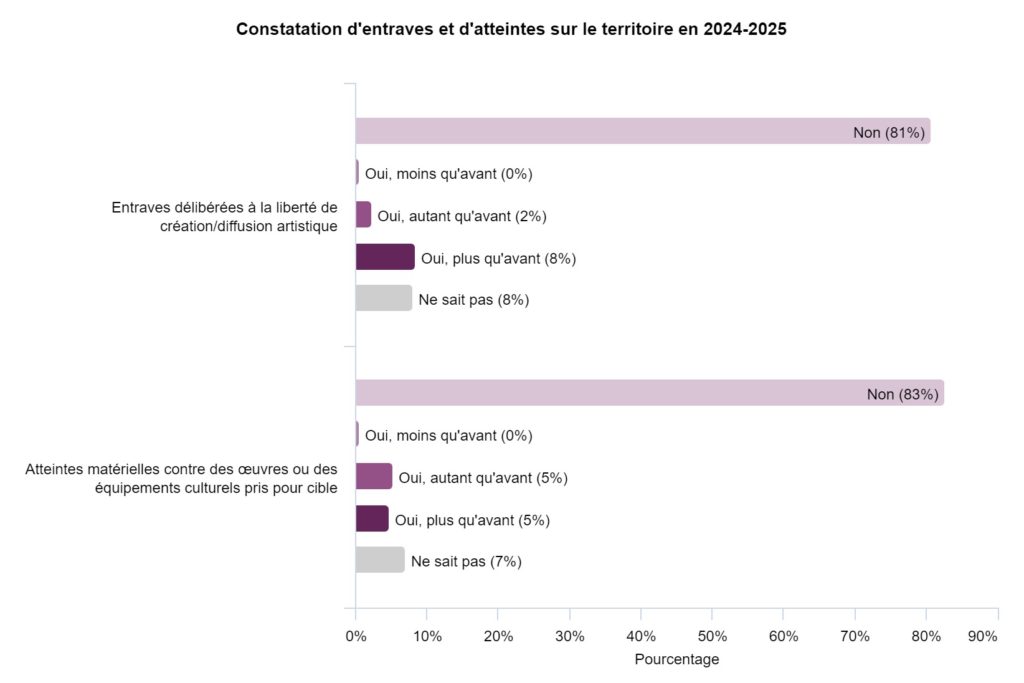

Enfin, pour la seconde année, le baromètre a porté un regard sur les formes de pressions qui impactent la liberté de création/diffusion artistique ainsi que sur les atteintes matérielles contre des œuvres ou des équipements culturels pris pour cible.

Plus de 8 déclarants sur 10 ne constatent pas d’entraves à la liberté de création/diffusion artistique sur leur territoire en 2024-2025. Les données déclarées sont quasi-identiques à celles de l’enquête précédente, avec 2 % des répondants qui en constatent autant qu’avant et 8 % qui considèrent qu’elles sont en augmentation.

Les précisions apportées par les responsables culturels montrent qu’une partie des entraves à la liberté de création/diffusion artistique s’apparente à des intimidations et des pressions citoyennes et associatives, ainsi qu’à des obstructions politiques, administratives et idéologiques (par exemple : suppression de subvention, intervention dans la programmation…), et parfois à une forme d’autocensure.

La proportion d’atteintes matérielles contre des œuvres ou des équipements culturels a légèrement baissé en 2025 par rapport au précédent baromètre dont les données faisaient état d’événements liés aux émeutes de l’été 2023. 83 % des collectivités et intercommunalités ne constatent pas d’atteintes matérielles aux biens culturels en 2024-2025 contre 76 % en 2023-2024.

10 % des déclarants en constatent en 2024-2025. Il s’agit principalement de dégradations et vols dans des équipements – très majoritairement des médiathèques –, de dégradations et vols d’œuvres dans l’espace public, et d’actes de vandalisme dont des tags.

L’ensemble des traitements, notamment par catégories territoriales, est disponible dans la publication complète du baromètre 2025 (à télécharger ici).