Focus à partir d’un échantillon de communes préfectures et sous-préfectures d’Auvergne-Rhône-Alpes

Outil annuel de mesure de l’action publique territoriale de la culture, le baromètre examine les évolutions des dépenses culturelles des collectivités, leurs priorités et choix dans ce domaine. Il s’appuie sur une enquête réalisée auprès d’un échantillon de collectivités territoriales par l’Observatoire des politiques culturelles avec le soutien du ministère de la Culture-DEPS et DGDCER, et en partenariat avec Régions de France, Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Villes de France, FNADAC, FNCC, Culture·Co.

Quelles sont les tendances pour les villes petites et moyennes en 2025, après plusieurs années de crises notamment inflationniste ? Quelles sont leurs priorités ? Comment s’orientent leurs choix de politique culturelle ? Les politiques culturelles de ces villes petites et moyennes se distinguent-elles de celles des plus grandes polarités urbaines ?

Un des volets du baromètre apporte des éléments de réponse. Il cible des communes préfectures et sous-préfectures d’Auvergne-Rhône-Alpes de moins de 50 000 habitants qui remplissent une certaine fonction de centralité sur leur territoire. Les résultats présentés reposent sur les données déclarées de ces communes L’enquête a été menée par questionnaire (via emailing et campagne téléphonique auprès des directeurs et directrices des affaires culturelles prioritairement) de fin mars à juin 2025. Avec 23 questionnaires collectés sur 32 communes ciblées, le taux de réponse avoisine les 72 %. L’échantillon comprend des communes dont la population varie entre 1 552 et 43 696 habitants. La moyenne démographique s’établit à 18 234 habitants, et la médiane à 16 119 habitants. en matière d’évolution des budgets primitifs et de positionnement culturel. Ils restituent également des éléments de conjoncture. Ce volet régionalisé permet de disposer d’informations sur une catégorie de villes que l’enquête nationale ne couvre pas L’échantillon national est constitué de : 12 régions ; 74 départements ; 75 communes de plus de 50 000 habitants, dont 23 communes de plus de 100 000 habitants et 52 communes de 50 000 à 100 000 habitants ; 46 intercommunalités comprenant une ville de plus de 50 000 habitants ; 7 collectivités d’Outre-mer à statut particulier (collectivités d’Outre-mer et collectivités à statut particulier situées en Outre-mer). Les communes de plus de 50 000 habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes sont concernées par le volet national du baromètre..

Ce qu’il faut retenir : Pour notre échantillon de communes préfectures et sous-préfectures d’Auvergne-Rhône-Alpes de moins de 50 000 habitants, le baromètre 2025 est placé sous le signe de la stabilité sur le plan budgétaire, en matière de positionnement culturel et de coopération publique.

La stabilité (ou évolution inférieure à 1 %) est déclarée par un répondant sur deux ou plus concernant les budgets primitifs totaux (52 % des répondants), les budgets culturels totaux (57 %), les budgets culturels en fonctionnement (68 %) et en investissement (48 %). Et près de 70 % des responsables culturels indiquent une stabilité entre 2024 et 2025 pour ce qui est des emplois et des subventions versées aux associations.

Si on met en perspective les villes petites et moyennes d’Auvergne-Rhône-Alpes avec les communes de plus de 50 000 habitants du baromètre national Cf. les résultats du volet national du baromètre., on constate que, pour l’ensemble des questions portant sur l’évolution des budgets Budget primitif total, budget culturel total, budget culturel en fonctionnement et en investissement., des emplois et des subventions versées aux associations culturelles entre 2024 et 2025, la proportion de baisse est systématiquement plus faible pour les villes petites et moyennes auralpines que pour les communes de plus de 50 000 habitants. Et la proportion de stabilité y est à chaque fois supérieure par rapport aux grandes villes.

1. Évolutions des budgets primitifs, des emplois culturels et des subventions des communes préfectures et sous-préfectures d’Auvergne-Rhône-Alpes de moins de 50 000 habitants

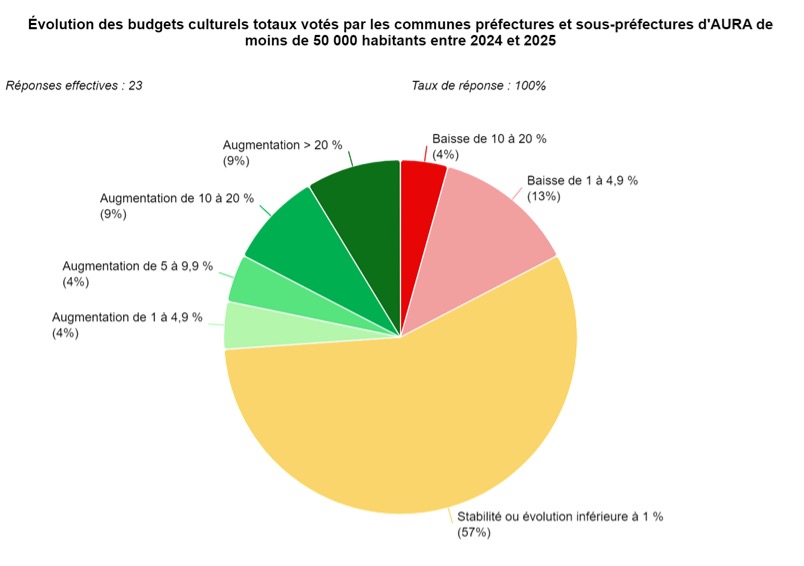

57 % des répondants indiquent une stabilité de leur budget culturel total entre 2024 et 2025. 26 % déclarent une hausse (augmentation supérieure à 10 % pour 4 communes sur 23) et 17 % une baisse.

Les hausses déclarées de budgets culturels totaux sont équivalentes à celles des budgets primitifs totaux (non uniquement culture) votés par les communes entre 2024 et 2025 (26 % dans les deux cas). Une bonne moitié des directeurs et directrices des affaires culturelles (DAC) déclarent une stabilité de leur budget primitif total entre 2024 et 2025 – soit 10 points de plus que l’an dernier. Il y a cette année un peu moins de baisses déclarées (22 % des répondants) que dans le baromètre précédent.

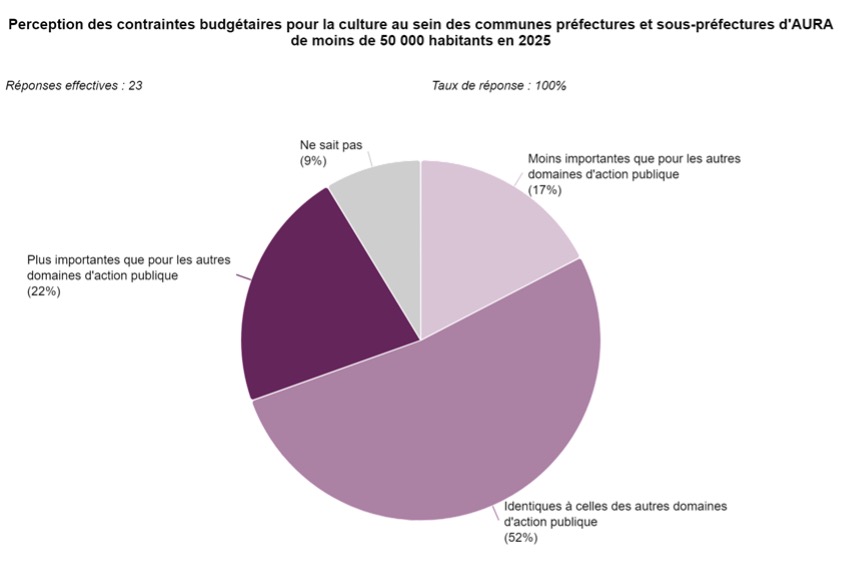

La moitié des répondants considèrent par ailleurs que, en 2025, les contraintes budgétaires pour la culture au sein de leur commune sont identiques à celles des autres domaines d’action publique. 17 % les perçoivent moins importantes et 22 % les considèrent plus importantes – des proportions équivalentes aux tendances constatées pour les communes de plus de 50 000 habitants du volet national du baromètre.

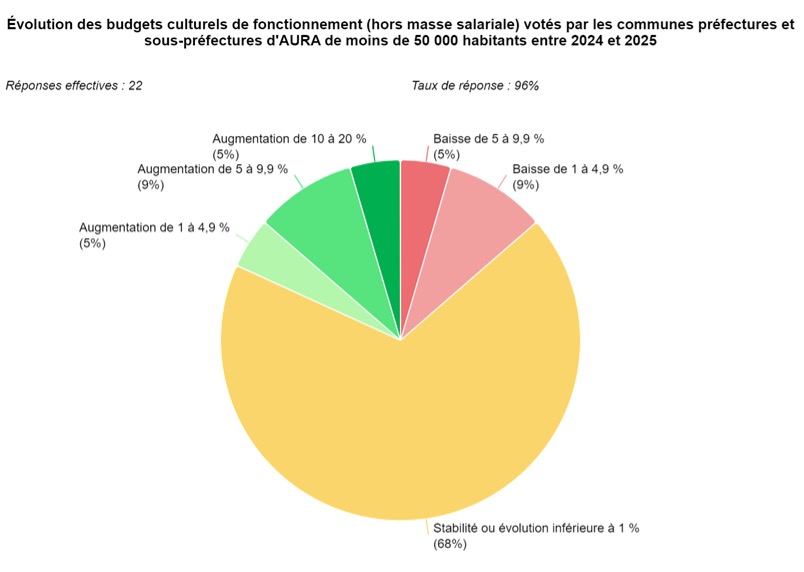

La stabilité – ou évolution inférieure à 1 % – est majoritaire en ce qui concerne les budgets primitifs culturels de fonctionnement (hors masse salariale). Sur trois années d’enquête, elle s’est nettement renforcée : 68 % de répondants en 2025 contre 55 % en 2024 et 44 % en 2023. Les diminutions budgétaires sont en recul, dans la lignée des baromètres précédents : 14 % déclarent une baisse budgétaire entre 2024 et 2025 contre 32 % entre 2023 et 2024 et 40 % entre 2022 et 2023. 19 % des répondants auralpins indiquent une augmentation cette année ; ils étaient 14 % à le faire sur la période antérieure.

La situation des budgets culturels de fonctionnement apparaît légèrement plus favorable cette année pour les villes petites et moyennes d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Si ces communes de moins de 50 000 habitants déclarent nettement moins de baisse de budget culturel de fonctionnement que les communes de plus de 50 000 habitants du volet national du baromètre, elles sont aussi moins nombreuses à déclarer une hausse de ce budget en 2025 (19 % contre 27 % des communes du baromètre national).

La stabilité caractérise également les tendances d’évolution des budgets de fonctionnement (hors masse salariale) par domaines de politique culturelle entre 2024 et 2025. Les baisses les plus nombreuses concernent les archives et les festivals-événements ; ce dernier domaine est par ailleurs celui dans lequel on trouve aussi le plus d’augmentations, avec l’action culturelle/EAC.

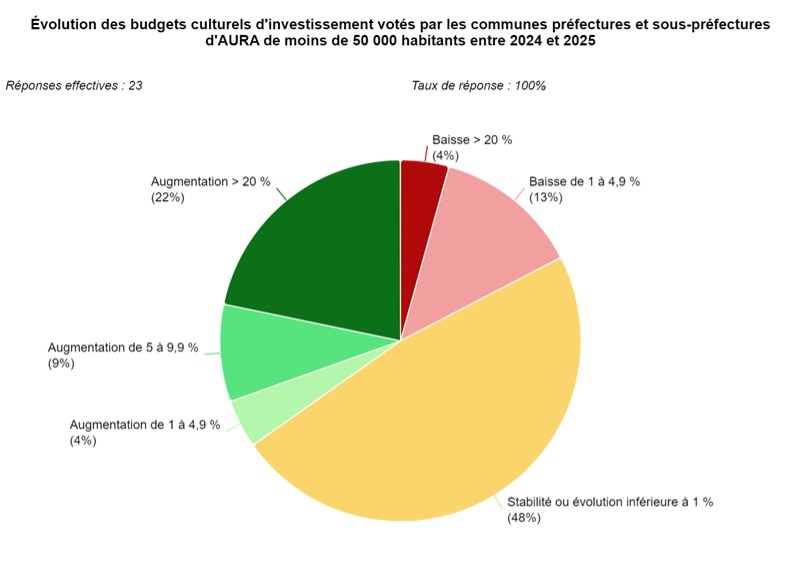

L’évolution des budgets primitifs culturels d’investissement entre 2024 et 2025 fait apparaître une stabilisation des hausses par rapport à la période antérieure (2023-2024), une diminution des baisses déclarées (17 % indiquent une baisse cette année contre 29 % des répondants pour la période précédente) et un renforcement de la stabilité (près d’un répondant sur deux). La situation des communes de moins de 50 000 habitants est plus favorable que celle des communes de 50 000 à 100 000 habitants du volet national du baromètre en matière de budget culturel d’investissement cette année : les villes petites et moyennes auralpines sont en effet plus nombreuses à déclarer des hausses et moins nombreuses à déclarer des baisses que les communes de rang démographique supérieur.

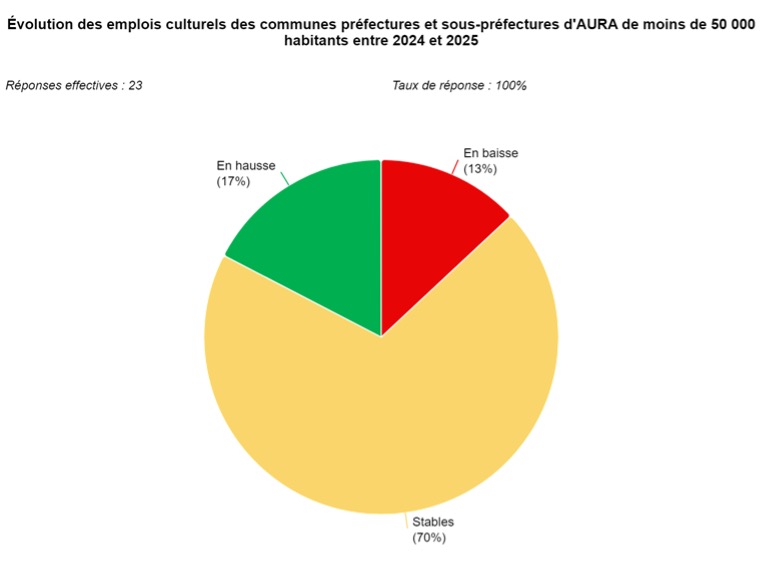

L’évolution du nombre d’emplois culturels entre 2024 et 2025 s’inscrit dans la lignée des précédents baromètres, avec une tendance à la stabilité qui reste dominante. Il y a un peu plus de baisses déclarées cette année qu’entre 2023 et 2024 (13 % contre 9 %). Mais la situation de nos communes préfectures et sous-préfectures d’Auvergne-Rhône-Alpes de moins de 50 000 habitants reste meilleure en 2025 que celle des communes de plus de 50 000 habitants du volet national du baromètre, pour lesquelles on dénombre deux fois plus de baisses d’emplois culturels.

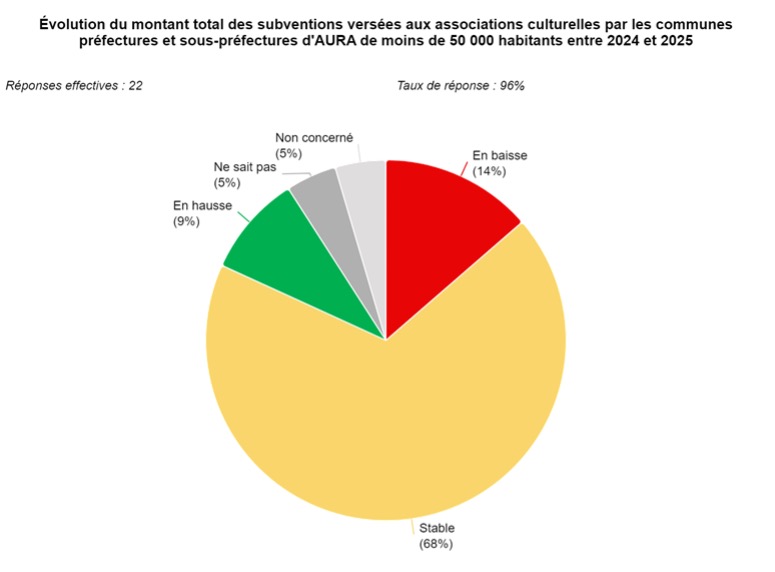

Le volet national du baromètre a par ailleurs montré une nette dégradation de la situation des collectivités en matière de subventions versées aux associations culturelles en 2025. Or les communes jouent un rôle essentiel dans le soutien à ces associations. Pour ce qui est des villes petites et moyennes d’Auvergne-Rhône-Alpes, il y a cette année un léger accroissement des baisses déclarées par rapport à la période 2023-2024 (14 % contre 10 %). Une majorité déclare maintenir ses subventions aux associations cette année, comme on l’observe également pour les communes de plus de 50 000 habitants de l’échantillon national du baromètre.

2. Positionnement des communes préfectures et sous-préfectures d’Auvergne-Rhône-Alpes de moins de 50 000 habitants en matière culturelle

a/ Orientations de politique culturelle

Après une forme d’érosion de l’importance politique accordée à l’action publique culturelle entre 2023 et 2024, comment les directeurs et directrices des affaires culturelles des villes petites et moyennes d’Auvergne-Rhône-Alpes perçoivent-ils, en 2025, la place donnée à la politique culturelle par leur exécutif municipal? Comme dans le baromètre 2024, près de 70 % des DAC indiquent que la politique culturelle est autant une priorité qu’avant pour leur commune et moins de 10 % estiment qu’elle l’est moins qu’auparavant. Un peu plus de 20 % considèrent que la politique culturelle est plus une priorité qu’avant. En la matière, les communes préfectures et sous-préfectures d’Auvergne-Rhône-Alpes de moins de 50 000 habitants ne se distinguent pas des grandes villes du volet national du baromètre (communes de plus de 50 000 habitants).

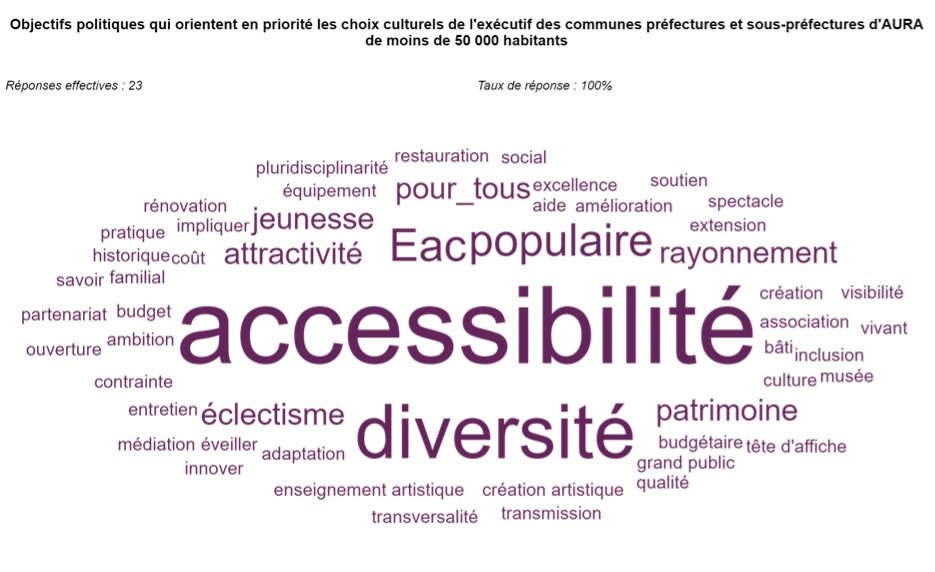

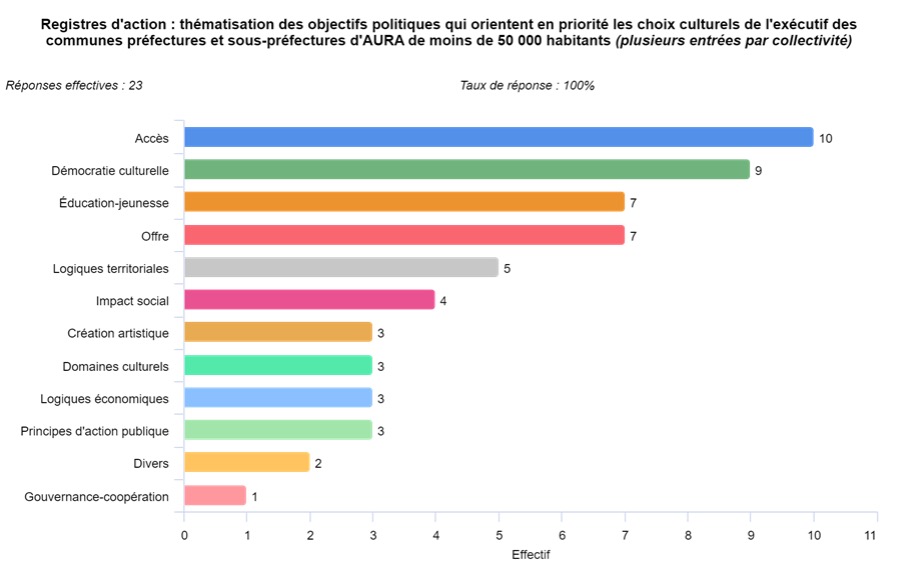

Le baromètre permet d’interroger les collectivités sur les objectifs politiques qui orientent en priorité les choix culturels de leur exécutif. Leurs réponses – demandées sous forme de trois mots-clés – sont représentées sur le nuage de mots. L’occurrence la plus fréquente en 2025 pour les villes petites et moyennes d’Auvergne-Rhône-Alpes est celle de l’accessibilité devant la diversité, comme en 2024.

Pour faciliter la lecture et atténuer les effets liés à la pluralité des termes utilisés pour qualifier un même type de positionnement culturel, une thématisation en 14 registres d’action a été élaborée à partir des objectifs politiques qui orientent en priorité les choix des exécutifs des collectivités répondantes. Chaque thème inclut une série de mots-clés Cette typologie a été élaborée à partir des données du volet national du baromètre., dont voici les principaux exemples :

- Accès : accessibilité/accès (pour tous), culture pour tous, démocratisation, médiation, publics…

- Création artistique : création, soutien aux artistes, présence artistique…

- Démocratie culturelle : diversité, participation, droits culturels…

- Domaines culturels : patrimoine, lecture publique, arts plastiques, numérique, industries culturelles…

- Éducation/jeunesse : jeunesse, éducation, EAC, jeune public…

- Gouvernance/coopération : partenariats, coopération, mutualisation, réseaux, concertation…

- Impact social : lien social, inclusion, vivre ensemble, mixité, solidarité, cohésion, émancipation…

- Ingénierie : accompagnement, structuration, ingénierie…

- Logiques économiques : budget, modèle économique, économies budgétaires…

- Logiques territoriales : territoire, attractivité, rayonnement, équité, proximité, ancrage territorial, maillage, identité, ruralité, aménagement…

- Offre : diffusion, équipements, événementiel, qualité, exigence, lisibilité…

- Principes d’action publique : continuité, efficacité, innovation, pluridisciplinarité…

- Transitions : transition, environnement…

- Divers : cette catégorie correspond à plusieurs terminologies générales qui ne rentrent pas dans les catégories précédentes.

Cette année encore, les registres de l’ingénierie et des transitions ne sont pas mobilisés par les communes préfectures et sous-préfectures d’Auvergne-Rhône-Alpes de moins de 50 000 habitants. L’action publique de ces communes reste principalement structurée par les logiques d’accès et le registre de la démocratie culturelle, confirmant les tendances du précédent baromètre. Elles devancent les registres d’offre et d’éducation-jeunesse.

b/ Coopération publique

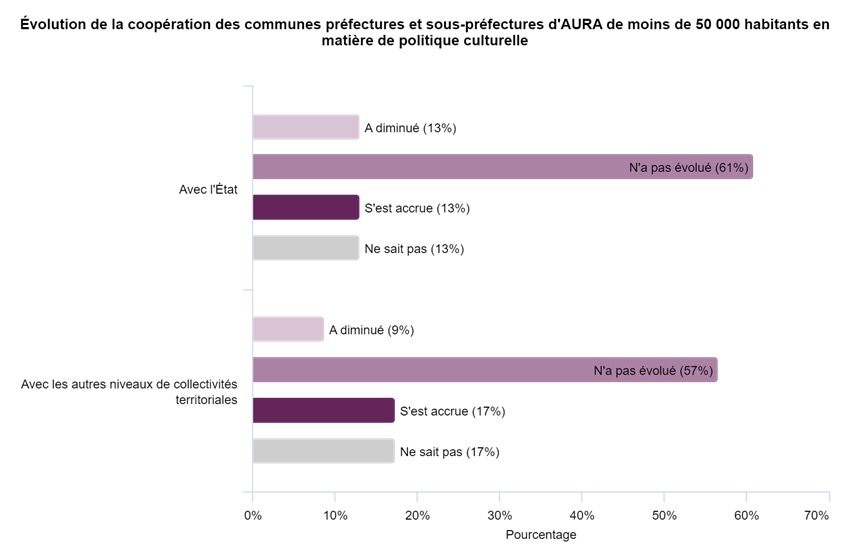

L’enquête aborde la manière dont les DAC perçoivent, pour leur commune, la coopération multiniveaux en matière de politique culturelle.

Si le statut quo reste majoritaire, la situation est un peu moins homogène qu’en 2024 où plus de 80 % des DAC considéraient que la coopération n’avait pas évolué avec l’État. Ils sont 61 % à le penser cette année et les proportions de diminutions et de renforcements déclarés de cette coopération ont légèrement augmenté : 13 % dans chacun des cas contre 5 % dans l’enquête antérieure.

Pour ce qui est de la coopération avec les autres niveaux de collectivités territoriales, 57 % des répondants considèrent qu’elle n’a pas évolué, 17 % qu’elle s’est accrue et 9 % qu’elle a diminué. En 2025, la situation de la coopération avec les autres niveaux de collectivités territoriales semble ainsi légèrement meilleure pour les villes petites et moyennes d’Auvergne-Rhône-Alpes que pour les grandes villes du volet national.

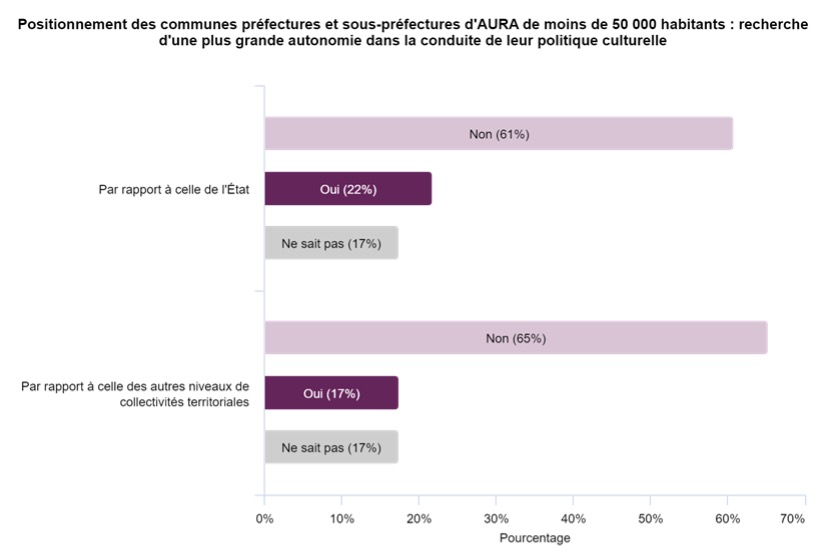

Plus de 60 % des répondants indiquent ne pas être en recherche d’une plus grande autonomie dans la conduite de leur politique culturelle par rapport à celle de l’État et 65 % par rapport à celle des autres niveaux de collectivités territoriales – des tendances en augmentation au regard des déclarations de l’an dernier qui étaient marquées par une difficulté plus grande des DAC à renseigner cette question.

La recherche d’une plus grande autonomie vis-à-vis de l’État se situe dans des proportions identiques à l’an dernier (22 % des communes répondantes). Avec les autres niveaux de collectivités territoriales, celle-ci a légèrement diminué par rapport à l’an dernier (17 % cette année contre 23 % en 2024). La situation des villes petites et moyennes d’Auvergne-Rhône-Alpes est dans ce domaine assez proche de celle des grandes villes du volet national. Elle peut s’interpréter comme le souhait d’un maintien des partenariats existants et des logiques de solidarité financière, dans un contexte budgétaire contraint.

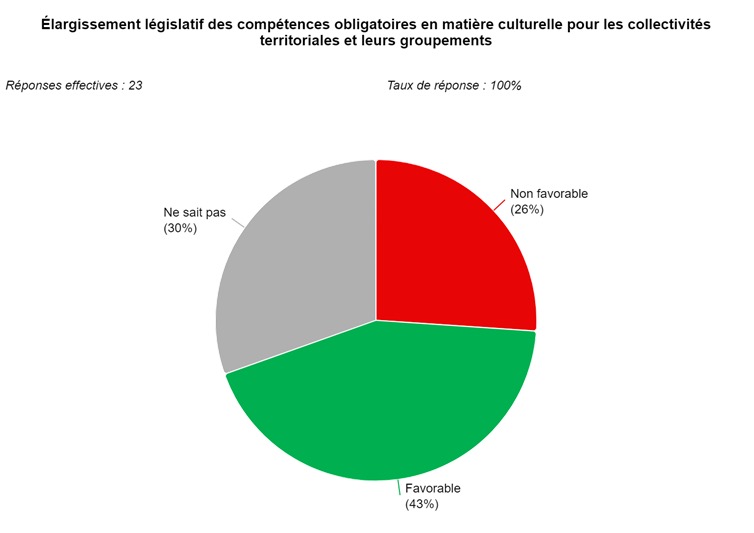

Le baromètre 2025 a permis de tester auprès des responsables publics l’hypothèse de nouvelles compétences obligatoires en matière culturelle. 43 % des communes auralpines répondantes se disent favorables à un élargissement législatif des compétences obligatoires en matière culturelle pour les collectivités territoriales et leurs groupements – une proportion équivalente aux communes de plus de 50 000 habitants du volet national du baromètre Cf. les résultats du volet national du baromètre.. 26 % n’y sont pas favorables, une tendance nettement supérieure à celle des grandes villes (12 %). Enfin, 30 % ne savent pas se positionner.

Les responsables des communes auralpines favorables à un élargissement législatif des compétences en matière culturelle évoquent majoritairement le niveau intercommunal comme échelon privilégié dans cette perspective (prise de compétence par l’EPCI, gestion d’équipements structurants…).

3. Focus sur la transition écologique et sur les entraves à la liberté de création/diffusion artistique et les atteintes matérielles contre des œuvres ou des équipements culturels

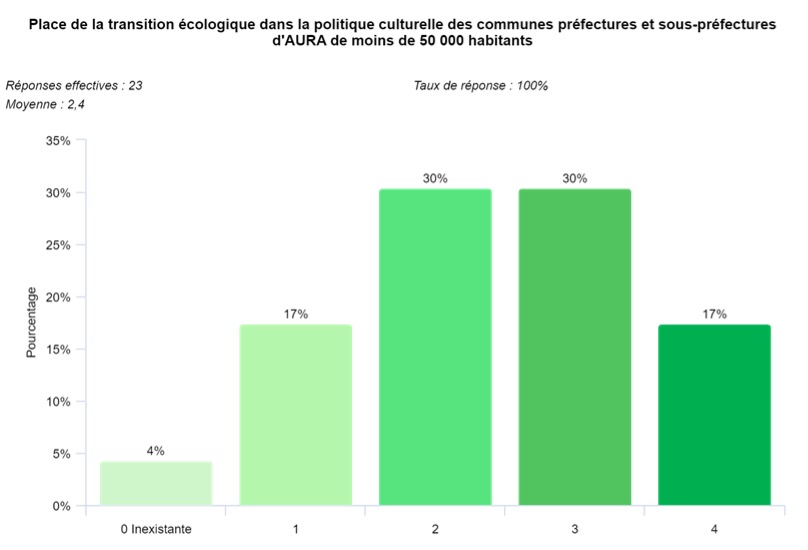

Pour la deuxième année, le baromètre approfondit les problématiques de transition écologique dans le secteur public de la culture. Les DAC ont été interrogés sur l’importance accordée à la transition écologique dans la politique culturelle de leur collectivité, sur une échelle de 0 (inexistante) à 5 (très importante). Les niveaux 2 et 3 concentrent 60 % des communes répondantes. La moyenne a légèrement augmenté par rapport à l’an dernier (2,4 contre 2 sur 5) se rapproche de celle des communes de 50 000 à 100 000 habitants de l’échantillon national du baromètre (moyenne de 2,5).

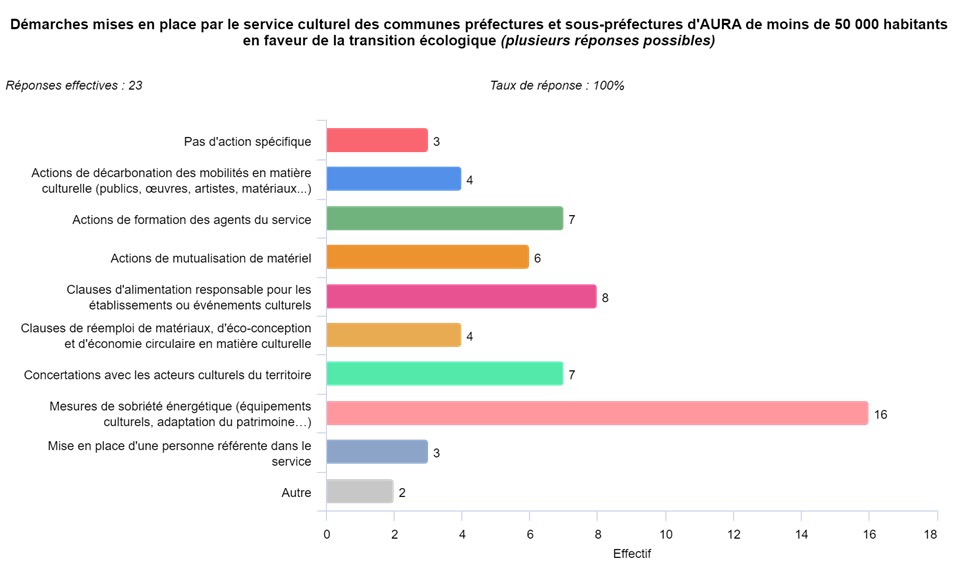

Il a été demandé aux responsables culturels quelles démarches ont été mises en place par leur service en faveur de la transition écologique. Seuls 13 % indiquent ne pas avoir engagé d’action spécifique ; ils étaient près d’un tiers à l’indiquer en 2024. L’année 2025 témoigne donc d’une petite augmentation du nombre de démarches en faveur de la transition écologique. Les mesures de sobriété énergétique (équipements culturels, adaptation du patrimoine…) sont les plus citées (près de 70 % des 23 répondants, en augmentation par rapport à l’an dernier), devant les clauses d’alimentation responsable pour les établissements ou événements culturels (35 % des répondants).

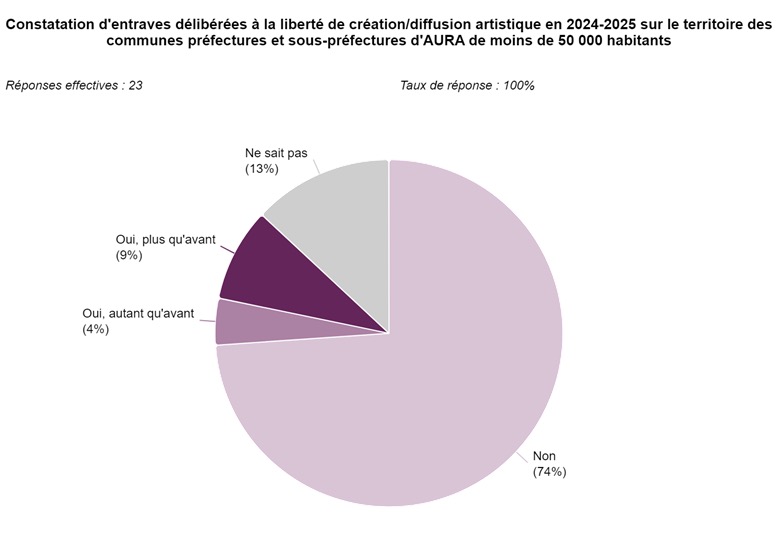

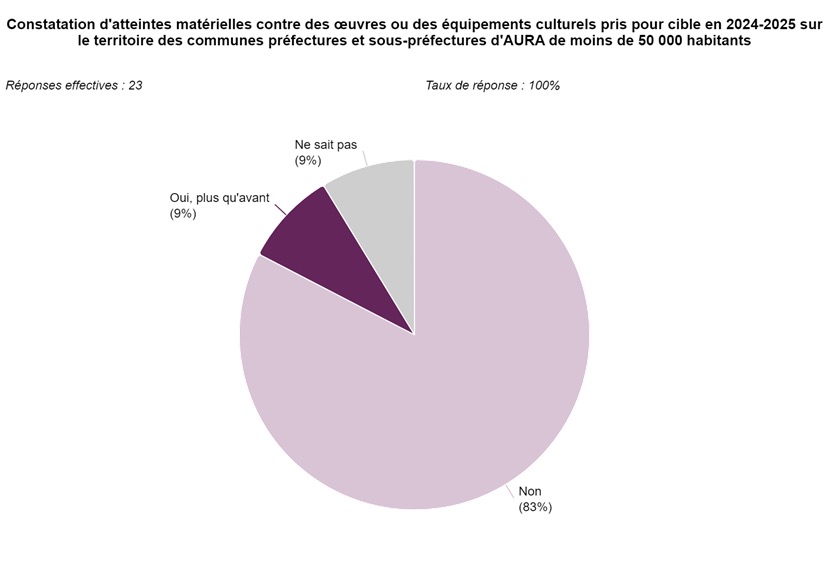

Enfin, les responsables culturels ont été interrogés sur les formes de pressions qui impactent la liberté de création/diffusion artistique ainsi que les atteintes matérielles aux biens culturels. Dans les deux cas, une nette majorité de DAC n’en constatent pas sur leur territoire en 2024-2025. Toutefois, ces phénomènes d’entraves et d’atteintes matérielles sont perçus comme étant en légère augmentation par rapport au baromètre précédent.

Une très grande majorité de responsables culturels (plus de 90 %) indiquaient ne pas constater d’entraves à la liberté de création/diffusion artistique l’an dernier sur leur territoire. Ils sont moins de 75 % cette année. Les déclarations d’entraves (sujets à éviter dans les programmations, par exemple) sont en légère hausse et près de 10 % des DAC les jugent en augmentation, contre 5 % l’an dernier.

9 % des responsables culturels considèrent qu’il y a plus d’atteintes matérielles qu’auparavant contre des œuvres ou des équipements culturels pris pour cible (vandalisme, par exemple), contre 5 % l’an dernier. 83 % n’en constatent pas en 2024-2025 contre 95 % en 2023-2024.